يحفر الروائي السوري، خالد خليفة، في أعماق ذاكرة الآلام السورية دونما تردد أو خوف، فلطالما اعتبر أن الروائي يجب أن يكون قاسيًا، إذ إن وظيفته لا تتضمن “الطبطبة” على الأفكار القديمة وإخفاء الحقائق، وإنما العكس تمامًا.

يعتبر خليفة أن الرواية “فن بارد”، تحتاج للحظة ميتة تطل منها على المشهد ككل، وتقدم تشريحًا للمجتمعات والأفكار الأصولية، لكنها ليست منشورًا سياسيًا، فهي حفر وراء المرئي، حفر في المكان والذات.

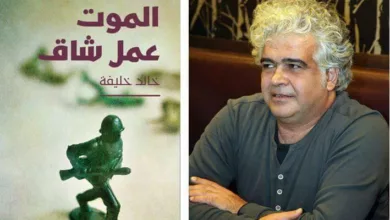

وقال خليفة، الفائز بجائزة نجيب محفوظ 2013، في مقابلة مع “بوابة الأهرام” بالقاهرة عقب دخول روايته القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية منذ أيام قليلة، إن حصول رواية ما على جائزة، هو بمثابة دفاع للرواية عن نفسها، خطوة تخطوها نحو القراء، فهو كروائي لا يقدم الكثير لرواياته بعد أن تنشر.

ينظر خليفة للرواية العربية بنظرة متفائلة إذ يجدها بحالة ممتازة، ويقول إن الكثير من الروايات العربية تستحق الوصول للقائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية، التي قدمت بحسبه الكثير لخدمة تلك الرواية، لكن للجان التحكيم ذائقة ومعايير مختلفة يتم علي أساسها اختيار أو استبعاد أعمال، وبهذه الروح تقبل خليفة خروج روايته “مديح الكراهية” التي حققت له شهرة عالمية وترجمت لعدة لغات، من القائمة القصيرة للبوكر في دورة سابقة، ويرى أنها كان لها الفضل في تقديمه عربيًا.

ويرى صاحب “لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة”، الذي يزور القاهرة حاليًا، أن الفرق بين ترشحه في المرة الأولي والثانية هو الفرق في تجربته منذ سبع سنوات وتجربته الآن. ورغم تلك النظرة المتفائلة إلا أنه يعتقد أن الطريق لدعم الرواية العربية لايزال طويلاً، وهو طريق يجب أن نضع نصب أعيننا ونحب نسير فيه أن الهدف هو منافسة آداب عالمية آخري فنحن جزء من العالم، وأي مكسب تحقق الرواية العربية في أي لغة أخرى، هو مكسب لكل الكتاب والروائيين العرب.

ويملك خليفة إيمانًا مطلقًا بأننا نحن العرب لن ننجح كأفراد ولكن كثقافة.

في خطابه الذي سلمه للجامعة الأمريكية بالقاهرة، ديسمبر الماضي، إبان فوزه بميدالية نجيب محفوظ للأدب، خصص خليفة كلمته للحديث عن دور الكتابة، وكم الهشاشة التي يعمل فيها الكاتب، خاصة في ظروف كتلك التي يعيشها وسط القتل والدمار والاعتقالات اليومية والتي يرزح الشعب السوري تحت وطأتها منذ أعوام ثلاث.

يقول خليفة إن الكتابة كائن هش، لا تستطيع فعل شيء، لكن في النهاية لا يملك الكاتب أي دور يقوم به خاصة وسط هذه الدماء والدمار إلا هي، فالكتابة رغم هشاشتها لاتزال قادرة علي أن تقوم بدور، ولو مخفي أو غير مرئي في الحروب والثورات، هي غير قادرة أن توقف حربًا أو أن توقف آلة القتل والدمار، لكنها قادرة على الانتصار للمظلوم، فالكتابة مشروع استراتيجي وليس تكتيكي، كما يقول هو. هي غير قادرة على أن تؤثر تأثير مباشرًا، لكنها تصنع الجمال وأن تغير العالم على مدي بعيد.

لعبت رواية “مديح الكراهية”، دورًا في تشريح النظام السياسي لحزب البعث السوري وتعامل معها البعض كنبوءة لما حدث في سوريا بعد الثورة، وهي رواية تنخر تحت طبقات عميقة في الذاكرة السورية، نحو اقتفاء أثر ألم مخفي، لأحداث مدينة حماة السورية، التي راح ضحيتها إبان الثمانينيات، ما يقرب من 30 ألف شخص في صراع نظام الأسد الأب مع الإخوان المسلمين بالمدينة، وهو أحداث يخفيها السوريون تحت ذاكرتهم بالإشارة لها بكلمة “الأحداث”.

لكن خالد خليفة لم يكن يتصور أن يكون للرواية هذا الدور التنبؤي، فقد كان يتخيل أنه يكتب عن الماضي، وأن هذا الماضي لن يتكرر تحت وأي بند وأي صيغة، لكن مع بداية الثورة في مارس 2011، بدأ يدرك أن النظام لم يتغير علي الإطلاق وأنه استخدم نفس أدوات الثمانينيات وإن كان علي شكل أوسع ودفعت أثمانه كل المدن.

ورغم شدة الألم وما آل إليه حال الثورة في سوريا والبلدان العربية، إلا أن خالد خليفة يؤمن أن الثورات كانت ضرورة، وأنها الخطوة الأولي نحو النهوض العربي مرة أخري رغم الأثمان الباهظة، خاصة الثورة السورية والتي تعد الأبهظ، ليس للدماء التي أريقت فقط ولكن للتفكيك الذي صار إليه المجتمع والتدمير الذي حدث علي الأرض، السوريون الآن يسألون أنفسهم “هل نحن عرب، هل نحن سوريون، هل نحن مجموعة طوائف؟ هل نحن متسامحون؟ وهذه أسئلة مصيرية”.

يقول الروائي المغرم بمدينة حلب، إن ما كان يرنو إليه والكثير من العرب هو إصلاحات جزئية والضغط على الأنظمة لتغيير جلدها، إذ لم تكن فكرة الثورة محل اعتبار كبير، لكن الطريق أصبح مسدودًا وأصبحت الثورات ضرورة فعلاً.

لا يكتب خليفة عن أحداث مباشرة، فهو بطيء بالكتابة، ودائمًا بحاجة لتأمل ولإيجاد مفاتيح روائية، ولا يمكنه هذا الإيقاع من الكتابة عن “حدث يومي يصير يوم بيوم”، فالرواية بالنسبة له هي فن بارد يجب أن يبدأ من نقطة يمكن أن يطل منها الروائي علي كل المشهد، إضافة إلي التخييل الروائي، فالرواية حفر فيما وراء المرئي والشخصيات والأحداث، ولذلك فهو دائمًا بحاجة إلي ما يسميه بـ”لحظة ميتة”.

ولذلك تأتي الرواية من منطقة مختلفة تمامًا بحسب خليفة عن النظرة التي تقول بأنه إذا كان هناك موضوع حار، كالثورة السورية أو الثورات العربية، فإن هذا مفتاح كاف لكتابة رواية جديدة.

لا تزعج خالد خليفة القراءات المختلفة والمتعددة لرواياته والتي قد يبتعد بعضها عما قصد، فكل قراءة هي دائمًا ممكن لكن ما يزعجه هو اختصار واختزال رواياته في بعد واحد، كالتعامل معها في بعدها السياسي فقط.

استغرقت كتابة رواية “مديح الكراهية” ثلاثة عشر سنة في كتابتها، واستغرقت رواية “لا سكاكين في مطابخ بهذه المدينة”، ست سنوات في كتابتها، ويرجع السبب في ذلك إلي وصف خليفة لنفسه كـ”كاتب غير متسرع، متمهل ومتأمل يعتبر لحظة نشر النص لحظة حزينة جدًا، إذ أن السؤال المطروح بعدها هو ما الذي سأفعله بما تبقى من حياتي؟ فلحظات السعادة بالنسبة إلي هي لحظات الكتابة لا النشر”.

مست رواية “مديح الكراهية” السوريين بأغلى ما لديهم في ذاكرتهم وعن لحظة راهنة، وهي أحداث حلب الدموية والمؤلمة، واستلزمت كتابتها إعادة بناء تلك المرحلة التاريخية مرة أخري، في ظل غياب وثائق تلك المرحلة والواقعة تحت يد النظام وصمت الإخوان المسلمين عما حدث، وهو عمل إنساني قصد منه تشريح بنية الاستبداد والعقل الأصولي بعمومه، ليس في شكله الديني فقط، وقد استلزم ذلك عشرات المراجعات للرواية قبل أن تخضع للنشر.

يري خليفة أن الكاتب رواية للأحداث، لكنه يدرك جيدًا أن هذا الرواي، ليس الرواي الوحيد، تمامًا كما يدرك أن لا قراءة واحدة لروايته.

“لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة”، تشريح للمجتمع السوري، وحفر عميق في المكان والذات ليس عبر 40 سنة عمر حكم دولة الأسد الأب والابن ولكن عبر 200 سنة في مدينة حلب التي خضعت لتغيرات سلبتها روحها، وفقد السوريون عبرها، أحلامهم وآمالهم وأصبح منتهى أملهم اليوم البقاء على قيد الحياة، وتحول السؤال إلى “كيف نقدر ما نموت”.

تحتل المرأة مساحة معتبرة في أعمال خليفة، فهي المسطح الذي يقوم من خلاله بتشريح العقل والذاكرة السورية، ويعتبر خليفة نفسه، صنيعة نساء، بفضل نشأته وسط عائلة يغلب عليها النساء، والدته وخالاته.

وبعكس ما يتراءى للبعض، يرى خليفة أن المرأة أقوى من الرجل إذ هي قادرة علي استيعاب وإخفاء الصدمات المباشرة بأكثر مما يستطيع الرجل، فهن يمتصصن الصدمة ويبدأن في الفناء من جديد ويعدن ترتيب الحياة لصالح الحياة وليس الموت، بينما الرجال أكثر هشاشة.

“لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة”، هي قطيعة مع أعمال خليفة السابقة، ففي محاولته لتجاوز رؤية “مديح الكراهية”، أعاد خليفة إنتاج لغته وتقنيات كتابته لصالح رواية جديدة تمامًا.

حجم الألم الذي تلقاه خليفة في أثناء الكتابة عن مدينته حلب كان كبيرًا جدًا، ففي تلك اللحظات تداعت على ذاكرته تاريخ مدينته التي تعرضت لتدمير هائل وتاريخ جيرانه وعائلات بأكملها. يصف خليفة نفسه بأنه شخص عييش” (ابن حياة)، لا يكتب سوى عما يعرف.

يرصد خليفة في روايته التاريخ العمراني لمدينة حلب، والخراب الذي لحق بها في السنوات الخمسين الأخيرة، ليس بعد الثورة فقط، فحجم الدمار الذي لحق بمعمار مدينته حلب كان صاعقًا جدًا، وهو دمار لم يلحق بالمكان فقط، ولكن لحق بالناس أيضًا، فالأمكنة كما يقول “لا تخرب وحدها، فالمكان يخرب معه سكانه”، فالمدينة التي كانت يومًا توأم فيينا، أصبحت مدينة حزينة مسلوبة الروح.

من جرائم الأنظمة هو سلب روح تلك المدن وتدمير إرثها المعماري وتلك الذاكرة العميقة، فكما حدث في حلب حدث بالقاهرة، وبشكل ما تعد روايته “لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة”، بحثا بمدينة أخرى، لم تعد موجودة، لكن تلك المدينة الأخرى، تدافع عن نفسها عبر الذاكرة والتاريخ.

تظل حلب المدينة المفضلة لديه، حين سألناه: هل تكتب عن حلب مرة أخرى؟ جاءت الإجابة “نعم، بالتأكيد، حلب مدينة خاصة جدًا في محيطها، والأكثر إغراءً بالكتابة، فهي الأكثر أسرارًا والأقل كشفًا”.

حلب والقاهرة مدينتان كلاسيكيتان، لكن المدن الكلاسيكية قاسية، فهي تقسو على محبيها.

ربما يكتب خالد خليفة عن دمشق التي يعيش بها الآن، يومًا، لكنه يعتقد أن العمل الذي سيكتبه عنها، سيكون عملاً صاعقًا يتضمن حياته، وأسلوب عيشه اليومي الذي يبدأ بالكتابة في العاشرة صباحًا إلى السادسة مساءً، ثم في الليل يبدأ ممارسة نشاطه بشكل عادي بعيدًا عن الكتابة.

يكتب خالد الذي يحفظ تاريخ مدينة حلب بأزيائها ومطبخها، ومعمارها المحلي والعالمي، بسهولة شديدة، لا يمكن له هو نفسه شرحها، فهو يكتب لكنه غير قادر على أن يتحدث عن كتابته أو روايته، ويظل نشر أعماله هو الحلقة الأصعب، إذ يعني النشر قبوله له.

نشرت على بوابة الأهرام هنا