يوماً، لم يسألني خالد خليفة رأيي، وربما لم يسأل أحداً، فيما إذا راقني، أو فيما إذا شاهدت وحسب، أياً من مسلسلاته التلفزيونية الشهيرة، التي لا أحفظ من أسمائها سوى اسم الأول منها: (سيرة آل الجلالي – 2000) ربما لأنه من إخراج صديق آخر هو هيثم حقي، المسلسل الذي تكفّل، بخبطة واحدة، بنقل خالد من مشروع شاعر محبط، وروائي مغمور كبقية مجايليه، إلى شخصية ثقافية معروفة في سوريا، ومن ثم في ما يطلق عليه الوطن العربي الكبير. ذلك أنه من المفترض بي كصديق، لا أن أشارك في متابعتها بذلك الهوس الجماعي، الذي انساق له كل من حولي، فهذا مطلب عسير علي تلبيته، فأنا كاره المسلسلات التلفزيونية حتى المكسيكية ذات الممثلات الساحرات و«الفصيحات«، بل فقط أن أشاهد، ولو من باب الفضول، حلقة أو حلقتين لا أكثر من حلقاتها، لكني لم أفعل أبداً. ذلك لأن خالد يعلم أن مشكلتي معه كانت، بكل بساطة، انحيازي المطلق لعمله كروائي.

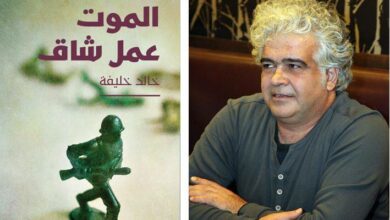

منذ «حارس الخديعة«، التي أحتفظ بطبعتها الأولى، إصدار مجلة «ألف« (1993) بغلاف من رسم وتصميم أحمد معلا، إلى الرواية المفضلة لدي التي استغرق خالد دهراً في كتابتها، حتى صار يضرب بها المثل: «دفاتر القرباط« (دار ورد، 2000)، والتي حين سئلت عن انطباعي عنها في مقابلة تلفزيونية أجبت، بأن خالد خليفة قد أثبت بها صحة الإشاعة التي تقول إنه، إضافة لأصوله الكردية، ذو أصول قرباطية (غجرية). تبعتها رواية «مديح الكراهية« (دار أميسا، 2006). كان على خالد أن يشقّ طريقاً، نصبت عليه الكثير من الحواجز والمخافر والسدود، طريقاً طويلاً وضيقاً وصاعداً ودامياً، لا أدري إلى أي جلجلة، ربما من دون مبالغة كلامية من أي نوع: الجلجلة السورية الكبرى. فما أن صدرت هذه الملحمة حتى عرف الجميع، المحبّون والكارهون على السواء، المحبّون على كثرتهم، فالسؤال من لا يحبّ «برامز« الرواية السورية!؟ والكارهون على قلّتهم، لكنهم لا ريب موجودون، حتّى إني أعرف بعضهم، كما أعرف حقّ المعرفة لماذا يكرهون خالد خليفة، أنهم أمام واحدة من أهم النتاجات الثقافية، وليس الإبداعية فقط، في تاريخ سوريا الحديثة. الأمر الذي أكدّه الاستقبال اللافت الذي لاقته عربياً وعالمياً، حين أعيدت طباعتها أكثر من مرة، لتصل إلى القائمة القصيرة لجائزة بوكر العربية (2008) في دورتها الأولى، وأعتقد شخصياً لولا وجود رواية «واحة الغروب« للروائي المصري الكبير بهاء طاهر، ضمن الروايات المرشحة، لفازت بالجائزة. ولكن ما أن صدرت «مديح الكراهية« مترجمة إلى الإنكليزية، حتى اعتبرت واحدة من أفضل 100 رواية في كل العصور. من يصدّق أن واحداً منا، يحيا بين ظهرانينا، يستطيع أن يصل إلى شيء كهذا.

كثيراً ما سألت نفسي ماذا دفع بخالد، كصاحب دار صغيرة ناشئة (أميسا)، لم تصدر سوى أربعة كتب، ثم أغلقت، ثلاثة منها رواياته التي ذكرت، لأن يتكبّد خسارة كبيرة محتّمة، ويطبع لي ألف نسخة من مجلد شعري ذي 510 صفحة!؟ أعلم أنه يحبَ شعري، وأنه لولاه، لولا شعري أنا بالذات، يقول ضاحكاً، لما أبطل كتابة الشعر، ولما اهتدى لكتابة المسلسلات والروايات. ويوماً، لم أجد جواباً على سؤالي هذا، سوى رغبته بإقامة عدالة ما، رفع ذلك الجور الذي أصاب شاعراً من وطنه يحبه ويقدره، منذ مصادرة مجموعتي: «داكن« (1989)، إلى عدم صدور أي كتاب لي في بلدي وبلد خالد، سوريا، وترافق ذلك مع تمزيق قصيدة لي نشرت في مجلة الناقد، والمنع الضمني، غير المعلن، لنشر قصائدي حتى في الصفحات الثقافية، التي يشرف عليها، من المفترض أنهم أصدقاؤنا. إلى أن جاء عام 2006، عندما أصدرت لي دار (أميسا): المجموعات الشعرية الأربع الأولى، التي، رغم قدمها جميعها، لم يكن قد صدر منها سابقاً سوى مجموعة شعرية واحدة. الأمر الذي جعلني أشعر وكأنه يحدث لي وأنا ميت!.

غالباً ما يذكر في سيرة خالد خليفة الشخصية، أنه بدأ حياته الأدبية شاعراً، غير أن أحداً لا يملك أي دليل مادي على ذلك سوى شخص واحد هو منذر مصري. فأنا الصديق الأمين الذي اختاره خالد ليودع عنده يتيمته الشعرية: «كوتر وحيد في كمنجة متروكة«، وأنا من يطمع في بيعها يوماً ما، آمل أنه بعيد كفاية، في إحدى المزادات العالمية!؟

لم يبطل خالد كتابة المسلسلات، ولكن، بالتأكيد، باتت الرواية شاغله الشاغل، وبينما سوريا تغوص في واحدة من أشد مسلسلاتها الدرامية مأساوية، فإذ به يصدر روايته الرابعة: «لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة« (دار العين القاهرة، 2013). ويفوز بها بجائزة، سيد الرواية العربية بلا منازع، نجيب محفوظ، إضافة إلى وصولها للمرة الثانية للقائمة القصيرة لجائزة بوكر العربية (2014).

تقريري بخالد خليفة إلى الجهات المعنية التي طلبته مني، ولو افتراضياً، خدمة بخدمة، على حدّ قولهم ذات يوم، مقابل السماح لي بالاستمرار بشرب الماء وتنشق الهواء والنظر إلى السماء، والسباحة في «فشيفش« طبعاً، كما ترون، ليس سوى شهادة مجروحة. مجروحة بصداقتي لهذا الرجل، وبحبي الشديد لكل ما هو عليه وكل ما يكتبه وكل ما يفعله. حتى عندما أعطي رقم جواله لصديقة تريد التعرف عليه لغرض ما، فيبيض وجهي، بحسن استقبالها ووداعها، وبذل كل ما في وسعه لمساعدتها. يوماً لم يخيب خالد ظنّي في شيء، وبالتأكيد موقفه المبدئي من الثورة السورية لم يكن مفاجئاً لي، لكني أشك بأني أستطيع أن أكيل له هذا القدر من المديح الشخصي والإبداعي لأنه فقط كل ذلك. مع أني لا أدري كيف يمكنه، أو يمكن أيّ منا، أن يكون أكثر!؟. لذا وبكل تجرّد أريد أن أختم تقريري المغرض هذا بشيء لطالما كنت على قناعة كاملة به، ولم يتح لي من قبل فرصة لأقوله، بأن خالد خليفة، مجرد مثال، نعم لا أكثر من مثال، بقدر ما هو نادر، بقدر ما هو حقيقي، لما تستطيع سوريا أن تقدمه للحضارة الإنسانية.

ويسرّني أن أغتنم الفرصة بأن أختم تقريري هذا، بقصيدة كتبتها من وحي روايته الأولى «حارس الخديعة« وقد تضمنتها مجموعتي الشعرية «الشاي ليس بطيئاً«، وذلك بعد أن أجريت تعديلاً بسيطاً في إهدائي المكتوب تحت عنوانها، حيث أبدلت جملة «إلى حارس الخديعة« بجملة «إلى خالد خليفة.. حارس الحقيقة«:

خديعتي دوماً أنا دَوماً كما أنا دَوماً (إلى خالد خليفة.. حارس الحقيقة)

خُذني إلى حيثُ أُريد لا أعلمُ أين. / بعيداً عن جُدرانٍ بلا أبوابٍ وبلا نوافذ عليها مساميرُ ترتدي ثيابَ مَن كانوا هُنا وخرجوا عُراة. / الغُبارُ يُلَمُّ عنِ البَلاطِ ببَواطنِ الأكُفّ ثمَّ يُجمعُ في قوارير تُصمدُ كتُحفٍ نفيسَةٍ على الرُفوف. / خُذني إلى مدينةٍ حَلُمتُ مِراراً أنَّهُ لا يحُجُّ إليها سِواي لا أعرِفُ لها طريقاً ولا أعرِفُ لها اسماً ينبُتُ فيها من شِدَّةِ الرَغبة أزهارٌ على الصَدر وريشٌ على الساعِدَين وتُخرِجُ المرايا من بريقِها المُعتِم رجالاً للنِساءِ اللَّواتي يقضينَ أمامها الليلَ عاريات. / خُذني… لا أعلمُ أين إلى أرضٍ ذاتِ عُشبٍ مُبَلَّل تتَمَرَّغُ عَلَيهِ امرَأةٌ بأربعِ عُيونٍ وثلاثةِ أثداء تُخرِجُ الفاكهة من فَرجِها الأخضر. / نسيتُ اسمي واسمَ مدينتي وتلعثَمتُ أنقذتني قائلةً: (الماضي عَفشٌ ثقيل). / خديعتي دَوماً أنا دوماً كَما أنا دوماً..

اللاذقية

نشرت على صفحات سوريا هنا