انحسر ضحك خالد خليفة في 2012، بينما نشهد انزلاق بلدنا الحبيب، الذي رفض خالد العيش خارجه، إلى المجهول، وربما إلى الحضيض. لتعود الضحكات الموسمية مع حلول الزيارة السنوية لشلّتنا العتيقة الضيقة.

دمشق، منتصف الثمانينيات.

لا أتذكر من قدّمنا إلى بعض؛ ربما أحد الأصدقاء من شلّة مصياف، وربما لا أحد، فقد بدأت علاقتنا وتوطدتْ كما لو كنا صديقين منذ ألف سنة. وسرعان ما تبادلنا نصوصنا: أحبَّ قصصي القصيرة ونبّهني إلى مواطن الضعف والإنشاء فيها. أحببتُ كتاباته ولفتُّ انتباهه إلى ما شابها، برأيي، من الشعرية (السبعينياتية) والمباشَرة ذات الرائحة الإيديولوجية بين سطورها.

في تلك الفترة بدأتُ ترجمة بعض النصوص الصغيرة من الإنكليزية، وكان يمر بين الفينة والأخرى إلى غرفتي في السكن الجامعي، جامعة دمشق، ويقرأ ما كنتُ أترجمه، ويسخر من بعض المفردات التي استخدمتها في ذلك الحين، فأهرش رأسي، وأجد بديلًا لما كان ينتقده.

ثم بدأت مرحلة التأسيس لمجلة “ألِف”. أتذكر لقاءنا أمام مبنى (نادي) أو (ندوة) المدينة الجامعية، وكان قيد البناء، وجلوسنا على الدرّج الإسمنتي الذي كان لا يزال في القالَب الخشبي، وحديثنا عن مجلة “ألف” والراحل محمود السيد وسحبان السواح، اللذين أسسا، مع خالد، المجلة. وعرض خالد حينها أن أكون معهم في هيئة التحرير، وقلتُ حينها إني أحلم بذلك، ولكنني لا أستطيع ترك مجلة مغمورة تعطيني مبلغ 3,000 ليرة سورية أعيش بها وأدفع إيجار البيت الجديد في إحدى ضواحي دمشق الكئيبة، إذ لن يسمح لي صاحبها غريب الأطوار بوضع اسمي ضمن هيئة تحرير مجلة أخرى. لكنني سأنشر في “ألف” بالتأكيد. وهكذا كان.

نشرتُ في المجلة قصتين مكتوبتين. وأتذكر أنه أخذ مني قصة قصيرة من ترجمتي كان يحبها لـ خوليو كورتاثار. وبعد أسبوع، فتحتُ باب البيت لأجد مظروفًا كُتِب عليه “في الداخل موجز في هجاء الذين خلّفوا أحمد م. أحمد و…” فتحتُه، وكان في داخله ورقة “التنضيد الضوئي” للقصة المترجمة مع سطور له أضافها بالقلم الأزرق على هوامش ورق التنضيد الصقيل، وفيها يفصّل في شتم سلالتي بفنيّة وظرافة عاليتين.

فقد تبيّن أن القصة منشورة في مجلة لـ”لحزب الشيوعي السوري” كان يشرف عليها في ذلك الحين الصديق الراحل وليد معماري، وكنتُ قد نسيت أنني أعطيتُه نسخة منها. أضحكتني رسالة خالد التي التفّتْ حول النص المنضَّد، واعتبرتُها تحفة درجتُ على العودة إليها بين حين وآخر. وأحيانًا، كنتُ أعرضها عليه، فيهرش رأسه، ويحمرّ وجهه رغم سمرته المحبّبة.

لا أحد يحلّ محلّ خالد، لم يداوِ أحد الجرح كما فعل

لم يتوقف الضحك مع خالد، السيد “مضاد اكتئاب خليفة”، كما أسميتُه.

تداولنا قصصنا العاطفية الفاشلة. بكينا على اللواتي تركننا، وكما كان يقول، “عررْنا وعوينا متل الكلاب عليهن..”. لا أنسى غرفته في دمّر التي جمعتنا مع أصدقاء كثيرين، ولا مشاويرنا الليلية أو النهارية باتجاه غرفة سامر إسماعيل في المخيم وأصدقاء آخرين، أو التسكع في دمشق عندما كانت دمشق نشوة المدن وروح الأمكنة.

قلتُ لخالد أكثر من مرة، “لولاك أنت، وأحمد إسكندر سليمان، وناظم مهنا، وعلي عبد الله سعيد، وأحمد جان عثمان، وعهد فاضل، وأسامة إسبر، لكان كثير عليّ أن أتخرج من مدرسة الحياة الابتدائية….”، ليردّ خالد: “لا تنس أنك كتبتَ مجموعتك القصصية ’جمجمة الوقت‘ قبل أن تعرفنا..” ولأسرع بالقول: “لكنني أعدتُ الاشتغال عليها بعد معرفتكم.”

قبل ذلك، قرأتُ له “حارس الخديعة”. تحفّظتُ، وقلتُ له: “تأنَّ في النشر”؛ لكنه نشر فصلًا أو اثنين منها في “ألف”. أحببتُ “دفاتر القرباط” بعد نشرها وحكيتُ عن الثلث الأخير منها (….!). وأما رواياته التالية التي كتبها بعد سفري فكانت في منتهى الإتقان والكمال. وبعد “لم يصلِّ عليهم أحد”، أيقنتُ أن نتاجاته التالية ستكون تحفًا تنضاف إلى ذروات الرواية العالمية.

في زيارته إلى أميركا، بعثة الزائر الدولي سنة 2007، التقينا في نيويورك. عند التقاطع المتفق عليه انتظرته مع الصديق فراس سليمان. كانت عشر سنوات قد مضت على آخر لقاء. تأخّر. وسرعان ما ظهر من بين الجموع وهو يجرجر فردتيّ بنطلون الجينز الطويل خلفه. ولم يلبث أن بدأ يكيل البهادل لي بسبب انقطاعي عن الكتابة والترجمة.

قلت له إني معطوب ولن تقوم لي قائمة بعد ذلك. واستمر في انتقاده لي طوال الطريق المؤدي إلى مبنى الأمم المتحدة، حيث كنا في طريقنا لزيارة المترجم الأستاذ خالد الجبيلي.

صحبَنا الأستاذ خالد إلى أحد الطوابق العلوية، وهناك شربنا البيرة ودخّنا رغم لافتات منع التدخين. ثم انضم إلينا بعض أصدقاء الأستاذ جبيلي وأصدقاء أصدقائه. وهناك تابع خالد البهدلة، ولم يسكت إلا بعد أن تعهدتُ له بأني سأحاول العودة إلى الترجمة على الأقل بعد أن “يحلّ عن سمانا غدًا ويعود إلى سوريا”، وأعود أنا إلى حيث أقيم في كارولاينا الشمالية. وهذا ما حدث: كان من حسن حظي أني عثرت على كتاب جميل وصغير، وكان بداية العودة إلى الترجمة والكتابة. ولذلك أنا مدين لخالد خليفة بكل ما أنجزتُه منذ ذلك الحين.

لم يتوقف الضحك مع بداية “الحدث السوري”، حتى في الفترة التي كسرتْ فيها عصا رجل الأمن ذراعه

لم تتوقف مآثر خالد عند إعادتي إلى الكتابة. وربما أقول إنه أعاد إليّ الحياة. فمع عودتي إلى الترجمة والكتابة، زال الاكتئاب الخبيث الذي لازمني في سنوات أميركا. وفي سوريا، رجع ذلك “الزائر الوفيّ”، فكان خالد أقوى من الزولوفت وعائلته. وفي الأفراح لم يكتفِ بالمشاركة فحسب، بل كان “يجري مقابلة” مع عرسان بنات العائلة، ويسأل “العريس” عن شغله ودراسته وأهله، ليقرر في نهاية المقابلة موافقته قائلًا: “وافقنا عليك تخطب بنتنا”. وفي الأحزان كان أسرع الواصلين؛ ففي يوم دفن أخي الأصغر وصل من دمشق مع التمام شمل العائلة وأبناء العم. ثم رجع إلى دمشق بعد انتهاء الدفن.

لم يتوقف الضحك مع بداية الحدث السوري، حتى في الفترة التي كسرتْ فيها عصا رجل الأمن ذراعه. أَتصل به وأقول ضاحكًا: “علام تضحك يا أبو يد مكسورة؟”، يقول: “على الأسباب نفسها التي تضحكك يا أبو ثلاث أصابع.”

لكن الضحك انحسر، في 2012 تحديدًا، بينما نشهد انزلاق بلدنا الحبيب، الذي رفض خالد العيش خارجه ورفضتُ بدوري مغادرته بعد عودتي من أميركا في 2010، إلى المجهول، وربما إلى الحضيض. لتعود الضحكات الموسمية مع حلول الزيارة السنوية لشلّتنا العتيقة الضيقة، عليّ وعائد وعمار وطالب وعاصم وياسر ومازن، والتمامنا في مصياف أو طرطوس أو اللاذقية مع الباقين هنا، سامر وهيثم اسماعيل وأحمد ح. وصديقنا الحبيب الراحل رفعت عطفة.

الحرب السورية أصبحت قاتلَ خالد الوحيدَ: الضواحي والمدن المهدمة، وطوابير البشر واللاجئين والفقراء الذين تقطّعت بهم السّبل

في تلك السهرات، ومنذ 2011، كنا نموِّن أرواحنا بزوادة غبطةٍ تكفينا حتى السنة التالية. وسوى ذلك لم أكن ألتقيه إلا في بيتي بطرطوس، أو بيته الدمشقي حيث أمضي بعض الأيام على أمل أن أزيد إنتاجيتي من الترجمة، بعد وعوده الخلّبية الدائمة بأنه سيطبخ ويجلي كنوع من مساعدتي على تسليم العمل في موعده.

لكن هيهات: كنّا نخرج من البيت صباحًا، نشرب القهوة في كافيه، ثم يقترح أن نتناول الغداء في مكان ما لنعود إلى شغلنا، هو إلى كتابته وأنا إلى ترجمتي. لكن بعد الغداء يقترح: “ما رأيك أن نمرّ إلى نادي الصحفيين قليلًا لنسلّم على أصدقائنا ثم نعود…!”، لكن قعدة نادي الصحفيين تستمر حتى منتصف الليل.

ثم، في طريقنا إلى بيته، يقترح وقفة وجيزة في مطعم في “باب شرقي”، و.. نغادر “باب شرقي” مع طلوع الفجر. وتتأخر كتابته ويلتعن أبو ترجمتي، إلى أن أفيق في صباح ما، بعد أن طفح الكيل، وأكتب له على أنغام شخيره من الغرفة المجاورة معلّقةً جديدة في هجاء ابن خليفة، و.. أنا. أترك له الهجائية تحت كأس المتة، أطبق الباب ورائي وأتجه إلى كراجات الساحل. لا أردّ على اتصاله حين يفيق، وأعرف أنه كان يهرش رأسه وهو يكشّر بابتسامة لم أجد أقرب منها إلى الروح.

مع كلّ مدنيّ وعسكري يُردى، ومع كلّ ضربة إسرائيلية، كان خالد يغصّ ويحشرج ويموت ببطء

أكتب ذلك الآن ودمعة تكرج على الخدّ. وأعود إلى ما أسميتُه “الحدث السوري”.

لم يكن حدثًا، بل كان قاتلَ خالد الوحيدَ: الضواحي والمدن المهدمة. طوابير البشر واللاجئين والفقراء الذين تقطّعت بهم السّبل. الضحايا والمصابون. الهاربون وطالِبو اللجوء من الجحيم الملتهب إلى الغرق، وفي أحسن الأحوال إلى اللجوء والذلّ. البلاد التي تتجه مع كل بيت مهدم وقتيل وطالب لجوء إلى موقعها الأكيد: الدولة الفاشلة غير القابلة للنهوض من جديد.

منذ 2011، كل ضحكة كانت تخبئ في تضاعيفها دمعة. مع كلّ مدنيّ وعسكري يُردى، ومع كلّ ضربة إسرائيلية، كان يغصّ ويحشرج ويموت ببطء.

لم يكترث لصحته كما يجب. وكان ينفجر غضبًا حين أدعوه أثناء الطعام إلى عدم الإكثار من الدهون والنشويات، فكان يصرخ ويطلب مني الخرس. ولم أكن أخرس بالتأكيد، بل كنت أستمر بهدوء وبلا مبالاة، حتى انتبهتُ ذات يوم إلى أن الموت عشّش في ثنية ما من ثنايا “الأمل”، كما عشش لدينا، نحن شلته المقربة.

لم يتحدث كلانا في الكتابة والكتب والقراءة كثيرًا. تحدثنا، والأهم، “عشنا” الحياة بطريقة أو بأخرى، فرفقة خالد كانت تعني بالنسبة إلي طيّ كل “الأحمديات ــــ اليأس واللاجدوى والعدمية ومشتقاتها” والاستغراق في فعل “عيش الحياة” قدر الإمكان. شربنا وطهونا طعامًا طيبًا ورقصنا وغنّينا.

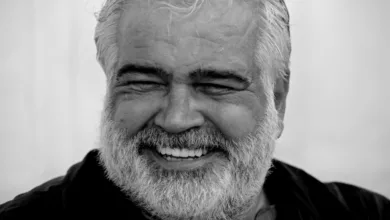

أحببنا ضحكة خالد الطفولية. عينا خالد تغمضان حين يضحك وتنفرج شفتاه المحشورتان بين وجنتيه اللتين انتفختا مع سمنته التي ازدادت عبر السنين.

لا أنا ولا الشباب، شلة مصياف، عليّ وعائد وعمار وأحمد ح. ومازن وعاصم وطالب وياسر وسامر وهيثم، نتحمل تغييرًا جذريًا كهذا. غياب خالد وصوته وحضوره مؤرِّق، موجع، ظالم. وفي كلّ يوم، يعلو ضجيج هذا الغياب. لا أحد يحلّ محلّ خالد. لم يداوِ أحد الجرح كما فعل. وبالنسبة إليّ، ليس هناك مَن تطلّع إليّ بقلق في أزماتي، وبمحبة في كل حالاتي إلا أمي وخالد.

أنا الذي كنت أعود إلى بيتي الطرطوسي وأجد خالد مستلقيًا على الصوفا. نسلّم على بعض. ويبدأ أوامره لي بتحضير القهوة. وبينما أحضر القهوة يذكرني بأن أضع إبريق المتة على نار هادئة. أقول “أكره عاداتك تبع القهوة والمتة مع بعض”. مع ذلك لا يتوانى عن النهوض وصبّ كأس العرق. وبعد قليل يقول إنه سينزل إلى بيت أختي ليلفّ سندويشة زعتر لأن زعتراتها أطيب، أو بيت أخي كي يثرثر معه ومع الأولاد. أقول: “دير بالك. جماعة الطابق الأرضي نقّاقين. جماعة الطابق الثاني ماشي حالهم”.

ماذا أفعل بمفاتيح بيتك الدمشقي وشاليه اللاذقية؟

بعد أن لملمتَ مروجك على عجَل وتركتنا في هذا اليباب، هناك عزاء وحيد وهو أنه لم يبقَ الكثير أمامنا يا “صندوقي الأسود” كما قالت لي إحدى الصديقات المشتركات.

كيف ستتعايش مليون ضحكة ضحكناها،

مع مليار دمعة سوف تُذرف يا ’خلّو‘،

يا الخلّ الوفي،

يا أجمل الخلان.

نشرت على أوان هنا