كان الوقت بعد منتصف الليل حين استلمت منه هذه الرسالة:

“كل بعد منتصف ليل أتفقد شوارع المدينة الفارغة الموحشة، هواية أم مرض جديد؟ لا يهم، لكنني مستمر في البحث عن قاتلي”.

سألته: “وهل تظهر أعراض هذا المرض في غير ليل دمشق؟”، أجاب: “لا والله بس بالشام، وبصورة أقل في جبال اللاذقية، بدها لوكيشن قوي”.

بعد أربع سنوات، في ليل الشام، وفي واحد من أزقتها المظلمة، وجدت قاتلك أخيرًا يا خالد، ودعوته لمشاركتك الكأس الأخيرة في دارك، ثم سلمت له نفسك بسلام، وصمت، وكبرياء.

هذا الموت المتواضع الصامت، كم أحدث دويًا فخمًا وصاخبًا.

أصدقني القول يا خالد، هل هي مجرد تجربة تعيشها وتختبرها لتكتب عنها في روايتك الجديدة، أم أنك رحلت فعلًا؟.

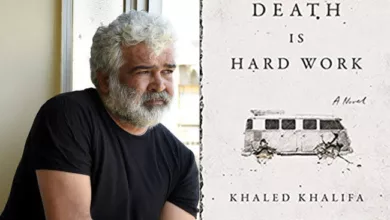

نعم، رحل خالد خليفة رحيلًا هادئًا وفي نفس الوقت دراماتيكيا كأنه إحدى شخصيات رواياته.

رحل ضاحكًا موجوعًا مازحًا مكتئبًا ساخرًا راقصًا، وموزعًا الحب والفرح على كل من افترض نفسه من أصدقائه (وهم كثر)، وسمح له هو بذلك بغض النظر عن توفر شروط الصديق فيه من عدمه.

اعتاد خالد أن يدلل أصدقائه على كثرتهم، لكلٍ منهم أهميته المميزة، واسم الدلع الخاص الذي لا يناديه إلا به، وحين مسّته لوثة الرسم، صار يهديهم لوحاته: ” كل واحد من أصدقائي الو لوحة، وهي لوحتِك” قال لي عندما أهداني “الشقيقتين”، لمجرد أن ذكرت أنها تذكرني بنفسي وشقيقتي، كان كريمًا بمشاعره واهتمامه وفنه وماله، ولكن ليس بكل شيء، ما يشير إلى التناقضات الصارخة التي تضج بها شخصيته.

فخالد الصديق الكريم لم يكن سخيًا في نشر انتاجه الأدبي، يعمل بكد وجهد، ويعيد العمل على نصه مرات ومرات ويعاصره على مدى سنوات، يعتصره ويسقيه مجددًا ثم يعاود عصره واختصاره، ولا يرسله إلى النشر إلا بعد ضغط من الناشر (أو الناشرة) وإلحاح الأصدقاء، وحين يسلّمه مرغمًا وعلى مضض، يشعر أنه سلّم قطعة من روحه، ويدخل بعدها في كآبة غريبة.

على سبيل المثال، “لم يصل عليهم أحد”، كتبها في فترة زمنية امتدت إلى أكثر من عشر سنوات، وكان لها تسع مسودات.

عندما كتبت روايتي الأولى (أو محاولتي الروائية الأولى) قبل أكثر من عشرين عامًا في حلب، أرسلتها لصديقي جان لأستطلع رأيه، وجان بالمناسبة هو زوج أختي أيضًا، وصديق خالد منذ أيام شبابهما، قال لي وقتها أن الرواية لا بأس بها لكنها بحاجة إلى إعادة كتابة، صعقتني إجابته، وأصبت بالإحباط حين أردف:” صديقي الكاتب خالد خليفة، أعاد كتابة روايته “مديح الكراهية” عشرات المرات قبل أن ينشرها، على مدى اثني عشر عامًا، هكذا تكتب الروايات الجيدة”.

أطعته على مضض (أو تظاهرت بذلك) ووهبت المخطوطة اثني عشر يومًا إضافيًا لمراجعة سريعة، أرسلتها بعدها إلى دار نشر في لبنان، وعندما استلمت الإجابة بالرفض، تذكرت جان وصديقه خالد، وقلت في نفسي: كي أصبح كاتبة يجب أن أتحلى بصبر أيوب، وعزيمة خالد خليفة.

قال جان وكان زميلًا لخالد في كلية الحقوق: “بعد أن تخرّجنا، قدّم خالد شهادته (الإجازة الجامعية) لوالدته، وتفرّغ للكتابة، كان يعرف دائمًا أنه لن يمتهن إلا الكتابة، وهكذا فعل.”.

تلك الحادثة كانت الخيط الأول الذي ربطني بخالد، الذي انتظرت حوالي خمس عشرة سنة بعدها لأباشر صداقتي معه.

كنت أحسده على جرأته في امتهان الكتابة، ولتحقيقه الحلم الذي سكن وجداني منذ الطفولة، وعندما أتت الفرصة وتفرغت أخيرًا لتنفيذ المشروع الحلم، لم يكن ببالي سواه، وتذكرت مسوداته التسع، وعرفت بعد التجربة أنها لا تدل فقط على تحليه بصبر أيوب، بل على شغفه بعمله، وحرصه على إتقانه، واحترامه لأبعد درجة، والتضحية في سبيله بالغالي والرخيص.

هنا أيضًا تظهر إحدى تناقضات شخصيته الصارخة، فالطفل النزق المتلهف عل الحياة هو ذاته الكاتب الصبور، والرجل الذي يبدو بوهيميًا فوضويًا وعبثيًا ولا مبال، هو نفسه الروائي الذي يلتزم بانضباط صارم مخيف بالعمل الذي اختاره وعشقه، “كل يوم، يجب أن أجلس إلى طاولتي لساعات طويلة محددة كعامل في مصنع، لأكتب، لأكتب شيئًا، أي شيء.”

ومن تناقضاته المحيّرة، كونه شخصًا اجتماعيًا يعشق الناس واجتماعات الأصدقاء والسهر والطرب والملذات الحسية والروحية من طعام وشراب وجمال وفن، وبالمقابل، هو ذاته، الشخص المسكون بالحزن والشجن واليأس، الذي يعيش وحيدًا، وينعزل نادمًا لفترات طويلة هي الأحب إلى قلبه، في بيت صغير على البحر أسماه “شاليه الندم”.

ولربما أن آخر وأهم تناقضات خالد، هي حقيقة ما صار إليه اليوم: الراحل الباقي.

لما قرأت خبر رحيله، رفضت أن أصدقه للوهلة الأولى، فكًرت أن في الأمر سوء تفاهم، او تشابه أسماء، أو ربما إشاعة خبيثة، أو مزحة سمجة.

وعندما انهال لاحقًا شلال المنشورات التي تنعيه، انهار جدار رفضي، لكنني لم أستطع أن أستسيغ لقب “راحل” مسبوقًا أو متبوعًا باسمه الذي يضج حياةَ وحضورًا طاغيًا، تنقّلت بين المنشورات المفجوعة وتذكرت رائعته “لم يصل عليهم أحد”، وقلت له: نعم يا خالد، كلنا “ماريانات” وقد صنعنا منك نبيًا! من يلومنا؟

هو النبي الذي أشعَره نجاحه بالعار، لأنه في الأصل مقامر، فهل سمعتم عن شخص يعشق الحياة، ويسري في الليل باحثًا عن قاتله؟ هو خالد، المغامر والمقامر، الذي يلاعب الموت والحياة ويعدّ الربح جبنًا، وأقتبس أيضًا من “لم يصلً عليهم أحد”: “المقامر خلق للخسارة الأبدية… الرابح مقامر جبان وعليه أن يشعر بالعار”.

لقد وجد خالد قاتله أخيرًا، نال شرف الخسارة، وأسمعه يخاطب الحياة أو دمشق أو حلب مودعًا، كما كتب حنا لحبيبة عمره سعاد في رسالته الأخيرة:

“في طريقي إلى التلاشي أترك لكِ خطواتي الممحوة، وأنفاسي، وندمي الذي لن يفيد، سامحيني كنت أضعف من الكائن الذي رسمتِ صورته في ذهنك… أحتضنك، أحبك، وما بقي مني لا يكفي للندم.

حنا/ خالد”.

نشرت على الناس نيوز هنا