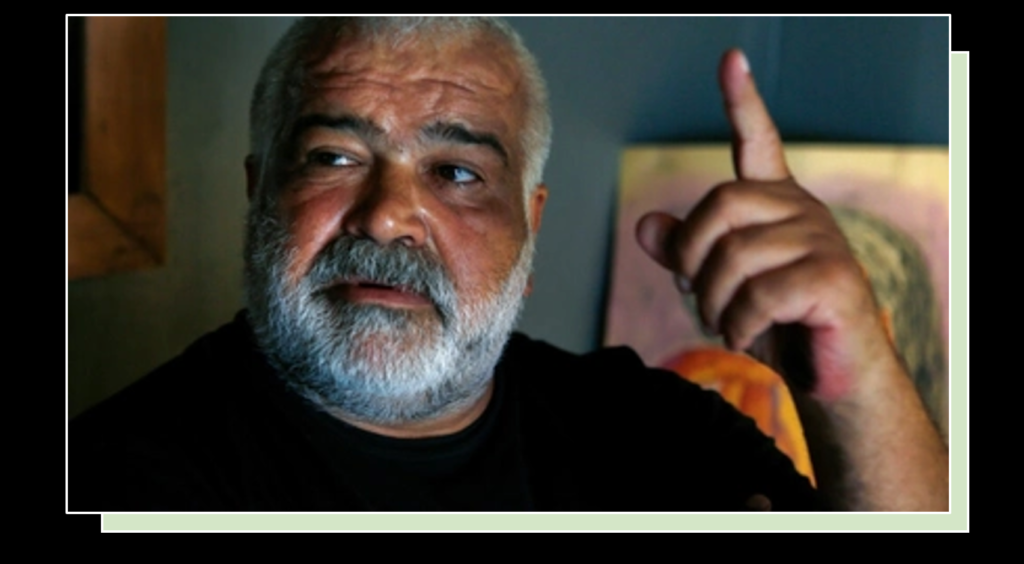

مات خالد خليفة، الروائي الذي تمكن من تحويل قرائه وربما كل من عرفه أو تعرف عليه من البقّال وعامل محطة البنزين وحتى أعتى نقاده إلى أصدقاء. خذله قلبه المطرز بعدة شبكات طبية لتحمي قلبه من التوقف، اعتاد بجرأة وتوق كبير للعيش على إجراء القسطرة القلبية واعتبرها إجراءً روتينياً لا يستحق حتى التوجس منه، قالها ضاحكا وهازئا من الخوف من توقف القلب، إنها نصف ساعة تحت المراقبة، أخرج بعدها معافى ومطمئناً كأي زيارة روتينية لطبيب القلبية. صارت شبكات الحماية ضيفة ودودة كقلبه، تستقر جيداً كي يعتمر قلب خالد بالحب وبمزيد من الحياة والأصدقاء. درّب خالد قلبه على الاستزادة اليومية من الأصدقاء عدداً وحضوراً، كي يحمي قلبه وقلوبهم بفرط المودة باذلاً دوماً كل جهوده الدافئة لمزيد من الكسب، وربما لم يحتج يوماً لتدريب هذا القلب الجميل، لأن الحب فطرة لدية والمودة سلوك يومي.

والكسب عند خالد خليفة موهبة مرتبطة بالسخاء المفرط، يقف خالد لساعات طويلة ليدرب أفراداً راغبين بتعلم الكتابة، من فرط سخائه لم يشكك يوماً بموهبة أحد، اعتمد نظرية الجلوس إلى الطاولة وعممها على كل متدربيه. ترك لهم فرصة الكتابة وكأنها مهنة يومية تليق بحيواتهم مهما كانوا مغمورين أو غير موهوبين، بل وترك لهم قرار الاستمرار بالكتابة من عدمه. علّمهم كيف يقرأون نصوصهم وكيف يحفزون آذانهم لالتقاط الجمال أولاً والضعف ثانياً، كان التشجيع ديدنه، لا تخافوا من الكتابة، مزقوا كل ما لا يقنعكم أو يعجبكم، لا تخافوا الموهبة ولادة وتستجر نفسها بخفة ورشاقة. لطالما استخدم الروائي خالد خليفة وصف الرشاقة والخفة في تدريباته ليمنح المتدربين آلية ذكية لاختبار منتجهم، كان يمنحهم بسخاء بالغ تلك الفرصة للتعرف إلى الفرق بين الخفة المحببة والمنتجة للدهشة في النص وما بين الخفة التي تضعف النص وتفقده كل مكونات التداول أو القبول.

كلنا نعرف بيته في مساكن برزة والمطل على دمشق لدرجة أن حارات دمشق القديمة والجامع الأموي تحت مرمى نظر جميع من دخل أو سكن هذا البيت، إنه عين على دمشق التي عشقها خالد. عاد إلى بيته من اللاذقية حيث يملك شاليهاً خاصاً يعرفه غالبية الأصدقاء، كلهم لهم ذكريات هناك، كلهم يعتبرون أنفسهم أصحاب البيت والشاليه، مفاتيح بيته والشاليه موزعة على أشخاص في كافة أصقاع الأرض، وحين يدعو خالد أحدهم يرفق الدعوة بمفتاح ويردد: افتح وادخل! إنها تعويذة الحب السخي أو السخاء في الحب! عاد ليموت في دمشق وعيناه على دمشق، بيته الذي كلما غادر سوريا أحبه وتعلق فيه أكثر، وكلما عاد إليه سعى لتحسين شروط الحياة فيه كي يبقى في دمشق أكثر وأكثر. بعد عودته الأخيرة من سويسرا، غيّر ثلاجته لتتسع للمزيد من المؤن ولتحفظ الطعام بصورة أفضل، لجأ إلى تركيب شبكة كبيرة للطاقة الشمسية، خالد يبذل حبه عبر دعوات الأصدقاء إلى الطعام، اشترى الكثير من البرغل وجفف البندورة، لأن البقاء هنا يستدعي الكثير من الدعوات والكثير من المؤن. عاد مشتاقاً بشدة، عاد ليجدد عهد الحياة مع الحياة ومع دمشق، لكنه مات وأكياس الباذنجان والفليفلة معلقة فوق رأسه المسجى على أرضية مطبخه، فقد كان يوم وفاته موعده مع تحضير مونة المكدوس.

في مقالاته الأخيرة لـ(المجلة) كتب خالد خليفة عن الفريكة والبرغل، عن عادات أهله في التموين، استحضر التاريخ الماضي والروائح وطرائق التحضير وصور أمه وشقيقاته ونساء العائلة وهن يطهين البرغل أو يحضرن الفريكة من قمح أراضيهم، كان وهو يكتب مفعماً بحضورهن، لدرجة أنه استعاد حرفياً رائحة التراب وحفيف القدور الكبيرة ونكهة السمن العربي.

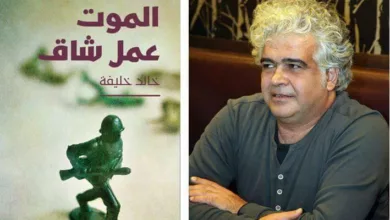

خالد خليفة هو الشخص الوحيد الذي صرّح للجميع أنه قد اختار أن يصبح كاتباً، قال هذا لأهله وهو في السادسة عشرة من عمره، قالها وفعلها رغم أنه في البداية لم يكن يعرف أو يتخيل الطريق ليصبح روائياً عظيماً وكاتباً ناضجاً، مشاكساً لكنه حازم، نبيل لكنه نزق وشتّام ذكي وشرس وإن عبر الكتابة، وربما عبر نقض الصورة وهدم جدران اللغة الصماء.

درس وحاز على شهادة الحقوق كرمى لعيني أمه، قصة نجاحه في الثانوية تحولت لعتبة من الإنجاز ويتم تداولها وكأنها قرار يسهل تحققه فقط لأن خالد أصرّ على الهدية وأصرّ على تكريم والدته بشهادة جامعية، وانصرف بعدها ليعيش قراره، ليدون أو يرسم أو يصوغ بعناية فائقة ما بدا باهتاً أو عادياً جداً، لكنه تحول بين يديه لمنجز ينتمي لخالد الروائي وينتمي لنا كلنا، وربما نحن من ينتمي للرواية كفعل حياة أو كفعل تدرب على العيش وتبادل المودة مع خالد الروائي ومع خالد الإنسان ومع الشخصيات والوقائع والصور كلها.

في سهرتنا الأخيرة قبل أسبوعين، رقص خالد كما لم يرقص من قبل، فرحنا به وكأننا نشاركه الرقص، شاكس وتلاعب بإعجابنا لدرجة أننا كنا نطلب منه المزيد، استفرد وحيداً في الساحة الضيقة لمطعم بسيط مازال يجمع أصدقاء وكتاباً وشعراء وفنانين، لكننا كنا جميعاً معه في تلك المساحة الضيقة نرقص ونحن جالسون، ونهلل ونضحك لليل دمشقي أصرّ رواده على البقاء في دمشق مهما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لكن هل لي بأن أعلمكم بأن ذاك المطعم الصغير قد أغلق أبوابه قبل يومين من وفاة خالد، في دمشق تكثر المواعيد مع الرحيل دون أن نعترف بأن المدينة تضيق وتضيق، نحن لا نريد الاعتراف بذلك تماما مثل خالد، رحل خالد وعينه على دمشق، وكان القرار بأن يدفن في دمشق تكريماً له ولها، دفقة فائضة أو لازمة من الحب من قلب لم تسعفه الشبكات الطبية الكثيرة بالبقاء ليحرس المزيد من ليالي دمشق وأهلها وحكاياتهم ورواياته المخطط لها لكنها لم تكتب بعد.

ها هو الآن، خالد خليفة الروائي والسيناريست والفنان الذي أهدانا جميعا لوحات رسمها بمتعة وفرح، يرقد في عليائه وفي علياء دمشق في مقبرة التغالبة في حي المهاجرين، يحرس ليل دمشق وأسرار أهلها، سيكتب من هناك رسائل لها، تفوح منها رائحة البرغل والفريكة، أناشيد الأمهات والشقيقات والعمات والخالات والأصدقاء والصديقات وكل الحالمين أو العابرين لانكسارات الأحلام وأسماء الأماكن العصية على الوصول إليها كقريته الغالية والبعيدة عنه كما هو بعيد عنها وعنا.

لا عزاء في كل هذا الرحيل الموجع، لا الكتابة تنهض دون فرسانها ولا الروايات قادرة على كتابة نفسها دونما رواة قرروا الكتابة كفعل من أجل البقاء أو لإحياء المدن والبلدان.

لمن تركت الرواية يا خالد؟ لمن تركت دمشق وضيقها وليلها ونهارها، وأصدقاءك وقراءك وكل السعداء بأنهم عرفوك ولو لمرة، مرة واحدة لكنها كانت كافية ليقولوا: نعم نحن نعرفه! إنه صديقنا ونحبه. مات صديق الجميع، يا لهول هذا الفقد، مات وزرع في قلوبنا قبراً جديداً.

شيعناه اليوم، قالوا إنها جنازة كبيرة، تساءل الجميع عن هويته، صفقنا له ما استطعنا وكأننا ندعوه للنهوض علّه يستجيب، تركناه هناك يشرف على دمشق، لم يلّوح لنا وداعاً، لكننا لوحنا له كي يرى أننا كنا هنا من أجله، كلنا بكاه وناداه، لم يجب، يبدو أنه يحضر لرواية جديدة يرد فيها على كل نداءاتنا الملتاعة، نحن ننتظر يا خالد، من الصعب جدا أن نسلّم بهذه الخسارة التي أبكت حجر دمشق وقلبها كما أبكتنا.

نشر على صالون سوريا هنا