لم يعمل في مهنة ولم يلتزم بعائلة ولا بحزب أو عقيدة ولابحبّ. حتى الصداقة عاش متخففاً منها، وأزعم أنه ترك للآخرين أن يصادقوه. لم يكتف بصديق أو خمسة أو مئة، تركهم يتكاثرون حتى صاروا عشرات الألوف في كل مكان، وبقي هو مخلصاً لذاته، ولوحدته.

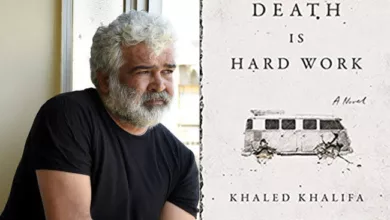

حين عرفت خالد خليفة أول مرة كان عمره 19 سنة. كان اسمه خالد عبد الرزاق، يكتب الشعر وفي سنته الأولى في كلية الحقوق في جامعة حلب.

السنوات الستة اللاحقة التي أنهى فيها دراسته الجامعية، وخدمته الإلزامية في الشرطة العسكرية في دمشق، هي كل السنوات التي أُجبر فيها خالد على فعل أمر ما، بعد ذلك لم يفعل إلا ما أراد فعله.

عاش خالد ماتبقى من عمره متحرراً من أي عبء ومن أي التزام

لم يعمل في مهنة

ولم يلتزم بعائلة

ولا بحزب أو عقيدة

ولابحبّ

حتى الصداقة عاش متخففاً منها – أزعم-

ترك للآخرين أن يصادقوه. لم يكتف بصديق أو خمسة أو مئة، تركهم يتكاثرون حتى صاروا عشرات الألوف في كل مكان، وبقي هو مخلصاً لذاته، ولوحدته.

جرّب الشعر أول الأمر، ولم يجد فيه مايستهويه

كتب “حارس الخديعة” روايته الأولى، ثم أتبعها بـ”دفاتر القرباط” وحين اكتشف أنهما لم يمنحانه ما أراد، رماهما جانباً دونما تردد، وبدأ يبحث من جديد عن مساحة أخرى تروي عطشه.

رحل إلى دمشق وهناك قرر أن يخوض تجربة الكتابة للتلفزيون (الموضة الرائجة وقتها لدى كل من رحل من الكتاب الشباب إلى دمشق)، الصدفة التي قادته للتعرف على المخرج هيثم حقي ومن ثم النجاح الساحق (كما الكثير من الأعمال التلفزيونية حينها في سوريا) الذي لاقاه المسلسل وخالد، غمر روحه وحياته بالكثير من المتعة والحرية التي كان يبحث عنها، فقرر الانغماس فيها كلياً.

المتعة الصرفة في حياة السهر والشرب والتدخين وأجواء التمثيل، نساء وأضواء وشهرة نمت بسرعة كبيرة، وأصدقاء أكثر، وسهر أطول، وشرب اكثر، وانغماس اكثر، وأصدقاء، و”قصبجي” ومقاهٍ، وبارات، وأصدقاء ليل، وأصدقاء نهار، ومسلسلات أخرى، وشهرة أكبر…

بدا وكأن خالد وصل إلى مايريد ونجح به.

كان يمكن أن تنتهي الحكاية هنا،

لكن خالد أرادها أكثر تحدياً، فعاد للرواية، وصار يعتبر أن العمل للتلفزيون مجرد “أكل عيش” وأن شغفه هو الرواية وأنه روائي وليس كاتب مسلسلات.

في تلك الفترة تعرف في حلب إلى المرأة التي ألهمته “مديح الكراهية”. المرأة التي اعتُقلت في ذروة الصراع بين الإخوان المسلمين والسلطة في سوريا. المراهقة التي سُجنت “رهينة” عن أحد أفراد أسرتها “الإخوانية” والتقت في سجن “صيدنايا” بمعتقلات “رابطة العمل الشيوعي” والتحولات التي عاشتها لاحقاً.

سمع خالد قصتها وقصة عائلتها، وعاش معها طويلاً حتى أصبحت قصته ولاحقاً روايته فكتبها.

نُشرت “مديح الكراهية” في العام 2006 ، ومع أنه أشار في روايته إلى “الطائفة الأخرى” تجنباً لأن يذكر العلويين بالأسم، فإن هذه التقية لم تمنع من منع الرواية من التداول في سوريا.

وصلت الرواية إلى القائمة القصيرة في بوكر العربية. وكان من الممكن أن تنتهي الحكاية هنا أيضاً لكن الحياة الثانية التي عاشتها الرواية بدأتْ ما أن اندلعتْ الثورة في سوريا حيث تحولت الرواية إلى أيقونة وتُرجمتْ ثم تُرجمتْ ثم تُرجمتْ وصارت عنواناً لما يحدث في سوريا لدى كثير من الصحفيين والمراسلين.

الحرب التي كرهها خالد لأنها أخذت منه دمشق التي يعرفها وغيرتْ من إيقاع حياته وضيقت عليه عالمه الذي تآلفه وارتاح إليه، واجهها بما يجيد فعله دائماً: أن لا يُفرض عليه خيار. أن يعود إلى دمشق كلما خرج منها مدعواً إلى معرض كتاب أو مشاركاً في ندوة أو مقيماً ابداعياً، وأن يصر على هذه العودة ويعلنها.

لكن المتعة صارتْ أقل، والحياة شاقة.

الذي بقي، كان اصرارُ خالد أن يعيش كما يريد.

ضاق السهر، لكنه مازال متاحاً، والأصدقاء موجودون في كل مكان، بما فيه دمشق الضيقة واللاذقية التي كانت ملجأ ً بين الحين والآخر،

والرواية وشهرته عبرها لم تعد تمنح متعة إضافية فقرر أن يرسم وأن يطبخ وأن يأكل أكثر.

الأزمة القلبية الأولى التي مرّ بها منذ سنوات هي الأخرى لم تفرض عليه حياة مختلفة. كان لايزال يعاند ويلحق خياراته هو . كان يريد أن يصل إلى الموت بطريقته، وأن يبرهن على عكس ما أشاع، أن الموت عمل سهل.

نشرت على درج هنا