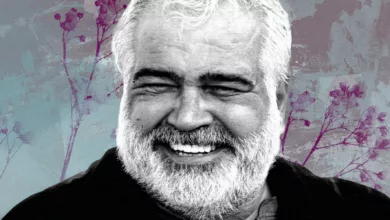

لا يمكن اختصار هيثم حقي بصفة واحدة، ككل الحالمين الكبار الذين لا تكفيهم حياة واحدة للتعبير عن ذواتهم والدفاع عن مشاريعهم، لقد بدأ ضيفنا يتلمس بداياته مع تفتح وعيه الأول في منزل الفنان الكبير إسماعيل حقي، الذي وهب حياته ليلون حياتنا بلوحات ما زالت حتى الآن تربح معركتها مع التاريخ وتعتبر الآن تحفاً كلاسيكية، تقف إلى جانب لوحات الرواد التشكيليين من أبناء جيله كإرث ثقافي سوري خالد، من مكان مفعم بالصور الثابتة إلى الشغف بالصور المتحركة بدأت تجربة هيثم حقي المبدعة بأحلام كبيرة، وذلك بتفكيك العالم وإعادة تركيبه كصور متحركة تشكل أفلاماً مفعمة بحياة أخرى خالدة.

لم تتوقف تجربة هيثم حقي عند الإخراج السينمائي والتلفزيوني بل تعدته إلى الكتابة والإنتاج بمفهومه الشامل ومحاولته المستميتة للدفاع عن مشروع صناعة تلفزيونية وطنية قادرة على تجاوز الحدود وإبراز مدنية المجتمع السوري الذي لم يتوقف هيثم حقي عن الدفاع عنه لحظة واحدة، كما لم يتوقف عن دعم كل المشاريع التي تبرز هذه المدينة التي بدأ يشعر بوطأتها بعض صناع الدراما فتخلوا عنها ببساطة ورهنوا مشروعاتهم لمجموعة قيم متواطئة بشكل أو بآخر مع الأصولية التي تعصف بالمنطقة من كل جوانبها.

هذا الحالم الذي بدأ حياته طالباً في واحد من أهم معاهد السينما في العالم، وأقصد معهد «الفكيك»، فإنه لم يتوقف عن العمل بعد عودته إلى دمشق، ولم يتوقف عن الحلم، وهذه ميزة أساسية حافظ هيثم حقي فيها على الطفل المدهش الذي لم يمت في داخله حتى الآن، فصنع من هذه الرقة صلابة مهنية أدهشت أعداؤه قبل أصدقائه، وما زالت مستمرة.

فمن فيلمه القصير الأول «الأرجوحة» إلى فيلمه الروائي الطويل «التجليات الأخيرة لغيلان الدمشقي» كان العنوان العريض لمشروع هيثم حقي الدفاع عن قيم العدالة والدفاع عن حق الآخرين في الإبداع، فلم نسمع يوماً أن هيثم حقي أعاق مشروعاً منافساً، ولم يلجأ في الرد على أعداء المهنة إلى أساليبهم الرخيصة أحياناً، كان العمل الدؤوب هو الرد الدائم لصاحب مسلسل «خان الحرير» و«هجرة القلوب إلى القلوب»، و«الثريا» و«عز الدين القسام» تحفه الفنية والعدد الكبير من الأعمال التي يصعب حصرها الآن، كم كان الرد بليغاً على خفافيش الإنتاج الذين يصولون ويجولون بحقائب أفكارهم المعروضة للبيع.

المقربون من هيثم حقي – وأنا واحد منهم – يعرفون بأنه لم يستخدم نفس أساليب الإقصاء التي سادت في بداية التسعينات من القرن الماضي في أوساط العاملين في الدراما التلفزيونية، بل استخدم الحوار طريقة لنقاش كل الأسئلة وطريقة للرد على ما يحاك في الظلام.

وكما أسلفنا لم يكتف هيثم حقي بالوقوف وراء الكاميرا كمخرج بل كتب العديد من نصوص الأفلام ونظر للحياة السينمائية ولم يترفع عن التلفزيون كباقي المثقفين بل دافع عن فكرة استخدام هذا الجهاز الخطير لجعله فضاءً للنقاش وليس مكاناً لإصدار فتاوي التخوين وهدر الدم، وهذه المعركة الخفية التي خاضها هيثم حقي عبر أربعين عاماً من عمله المتواصل أثمرت في النهاية عن مكاسب لا يعرف الكثيرون أن هيثم حقي هو أول من دافع عنها ببسالة منقطعة النظير.

قد لا يعرف الكثيرون بأنه أول من خرج بالكاميرا من جدران الأستوديو الضيق إلى الفضاء الرحب للأمكنة، وبالتالي جعل من المكان شريكاً أساسياً في الدراما السورية، ودافع عن وجهة نظره بأن الدراما ابنة الحياة وبالتالي هي المكان الذي تنقل إليه النقاشات الخافتة والمسكوت عنها في المجتمع، سواء أكانت هذه المسكوتات عنها سياسية أم اجتماعية أو تاريخية، وهذا لم يحصل ببساطة، فتوسيع هامش الرقابة ومعركة كسب النقاط تجلت في أفضل صورها في معارك هيثم حقي مع الرقابة التي استخدم معها سكيناً من حرير، واعذروني إن أم أجد أفضل من هذا التعبير عما فعله في بدايات نهوض الدراما الثانية التي بدأت مع «هجرة القلوب إلى القلوب» واستمرت مع باقي الأعمال التي سيذكرها الجمهور طويلاً رغم أن الدراما هي فن النسيان، وليس سهلاً جعلها فناً قابلاً للبقاء.

تعدد الصفات التي تمتع بها هيثم حقي تجلت في عدد من نشاطاته، لا أعتقد بأن أحداً كان يستطيع المجاهرة في السبعينات من القرن الماضي بضرورة النظر إلى الدراما التلفزيونية كصناعة لا تقل أهمية عن صناعة النسيج، وخاض من أجل هذا حوارات كانت تعتبر وقتها برجوازية ومترفة، ومن أصعب الأشياء بالنسبة لمبدع أجبر كما أجبر هو على هجر السينما – فنه الأول وحلمه الذي لم يمت – إلى التلفزيون الذي هو في النهاية فن محدود، ولكن هيثم لم يستكن لمجموعة الأفكار المسبقة والثابتة، بحث في ركام فن النسيان عن الذاكرة والخلود، ومنح الأمل للكثيرين الذين ساروا على خطاه، اكتفى بالمتر المربع الذي وهب له، ولم يسكت عن حقه في العمل، فأصبح هذا المتر المربع مساحة كبيرة تمتد لتشمل مساحة البلاد، التي أشعلها هيثم حقي ورفاقه دراما وحياة وصور ملونة ونقاشات ثقافية حارة بدأنا نفقدها الآن.

وهيثم حقي أكثر العارفين بأن العمل يحتاج إلى دماء جديدة ترفده، لذلك كان المخرج السوري الأكثر انحيازاً لتلاميذه الذين سار معهم خطوة خطوة ليوصلهم إلى بر الأمان مبدعين أيضاً يملؤون البلاد صوراً ملونة ونقاشاً وفخراً بأنهم ذات يوم كانوا رفاقاً لمبدعنا الكبير هيثم حقي، الذي تدمع عيناه سعادة حين يحاججونه ويسجلون نجاحات في توسيع المتر المربع الأول الذي جعله هيثم حقي بمساحة البلاد، وينتظر هيثم حقي الآن من تلاميذه أن يوسعوا مساحة البلاد لتشمل العالم كله.

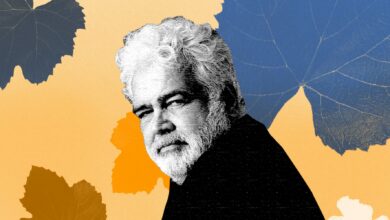

حتى هنا يختم خالد خليفة الروائي والكاتب مقدمته التي قدم من خلالها المخرج السينمائي هيثم حقي في الأمسية التي أقامها برج الفردوس مساء يوم الأربعاء الخامس من آب 2009.

وحضر هذه الأمسية حشد من المخرجين والفنانين والمثقفين والإعلاميين، الذين تابعوا بشغف تلك الحوارية الصريحة والجريئة والمفيدة في الوقت ذاته، التي أدارها خالد خليفة باقتدار ورشاقة عالية.

وقد اتخذ الحوار شكل سؤال وجواب بين هيثم حقي وخالد خليفة، ليختتم بحوار بين الحاضرين وبين هيثم حقي، وفيما يلي نص الحوار:

– بداية، أود أن أتحدث عن ذاك البيت البعيد، بيت الطفولة الأول، عن تلك الجدة والعمات، اللائي صنعن مشروعهن في الأربعينيات من القرن الماضي، عن ألوان الفنان إسماعيل حسني (حقي) وتأثيرها على أعمالك اللاحقة؟

– أنا من عائلة متوسطة، والدي أصله من الميادين لكنه عاش في حلب، وكان من أوائل الذين سافروا إلى روما لدراسة الفن التشكيلي، وهو من مؤسسي الفن التشكيلي بحلب، وأسس مركزاً للفن التشكيلي بحلب، ودرس في الجامعة، وبسبب ثقافته موسوعيته الثقافية الغربية والعربية أصبح بيتنا محطة للأدباء والمثقفين، أما عمتي فهي مؤسسة التعليم النسوي في (+(بنك:دير الزور)، فقد أنشأت أول مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية، وأسست أول جمعية للمرأة وأول دار عجزة، وقد حاولت أن أتجه إلى التشكيل لكنني لم أنجح، وبسبب مجموعي العالي في الثانوية دخلت كلية طب الأسنان، لكنني لم أنه دراستي فيها، إذ تقدمت إلى بعثة للسفر إلى روسيا حيث درست الإخراج هناك.

– لجدتك تأثيراتها الأولى عليك، إضافة لكونك نشأت في بيت يسكنه اللون، كل هذا كان له الأثر لاحقاً على أعمالك، كيف تحدثنا عن هذه التأثيرات؟

– كانت جدتي تقرأ القرآن الكريم، وهي كانت لا تجيد القراءة ولكنها كانت تحفظ الكلمات كصور مطبوعة في ذاكرتها، وكانت من القاصات النادرات، وكانت تحفظ الكثير من الأشعار والحكايا، وقد أعطيت لأمل عرفة عدداً من هذه الأغاني، وخصوصاً ما له علاقة بشعر الموليا، وكانت تروي قصصاً لها علاقة بالشعر الشعبي. وبالنسبة لجو اللون، فبيتنا كان له علاقة بكثير من الفنانين التشكيليين، خصوصاً فاتح المدرس ولؤي كيالي، ومن الطبيعي أن تبرز تأثيرات كل هذا في أعمالي لاحقاً.

– هل عدت أخيراً إلى السينما، بيتك الذي هُجِّرت منه لمدة ثلاثين عاماً، وهل هذه العودة نهائية أم محكومة بظروف تهجير أخرى؟

– بعد إنهاء دراستي عينت وعدد كبير من المخرجين في التلفزيون، دائرة الإنتاج السينمائي، وهي دائرة تقوم بإنتاج الأفلام، وخصوصاً الأفلام القصيرة في تلك المرحلة، التي نفذنا عدداً منها، وأذكر منها فيلماً قصيراً بعنوان «السد» الذي لم يره الجمهور، وهي فرصة هنا لأتحدث عنه، وهو يصور سبعة عمال من مناطق مختلفة في سورية، يعملون في مواقع مختلفة من السد، حيث كان السد يمثل جزيرة خضراء للعدل، وكيف كان هؤلاء العمال يعيشون على تلك الجزيرة، أما الصراع فكان بين العمال ومستثمري السد. وعند انتهائي منه، رُفض عرضه لأن المقصود كان أن أصور عظمة السد وحسب، أنا فعلت ذلك ولكني أضفت إليه القصة ليكون فيلماً، ولهذا السبب لم يعرض. ثم أنشأنا نادي السينما لكن منع ثم عملنا برنامج السينما مع بعض المخرجين لكنه أوقف في الحلقة الثالثة، ثم اتجهت إلى الكتابة كخطوة إلى الوراء من أجل خطوتين إلى الأمام، من أجل السينما.

– هذه العودة، هل هي عودة أخيرة؟

– عندما أنجزت «عز الدين القسام» كانت الكاميرا المحمولة قد ظهرت واستفدت منها في التصوير الخارجي، ووجدت أني أقوم بعمل سينمائي وإن كان بلغة سينمائية بدائية، وقدمت بعدها عدداً من الأفلام بلغت 22 فيلم سينمائي منفذة بكاميرا واحدة. أما لماذا عدت للسينما، لأني أعود إلى قراري الأول، إلى السينما الشعرية أو الشاعرية، وهو أن أعمل ضمن هذا الجو، وقد تقدمت بفكرة لأوربت لإنتاج أفلام لكنهم لم يوافقوا. الآن أنتجت أربعة أفلام، بعد أن تفرع عن أوربت شركة تعنى بهذه الأفلام. بعد أن ازدهرت صناعة الدراما التلفزيونية في سورية (بعد عام 1987)، يوجد الآن فرصة حقيقية لصناعة السينما، فبعد أن دخلنا السوق العربية بالصناعة التلفزيونية، يمكننا أن نصل إلى الأسواق العالمية عبر السينما. وهنا لا بد وأن يكون الهامش الرقابي أعلى، السينما هي حلمي، وأنا عملت في التلفزيون لضرورة المرحلة.

– بعد أربعين عاماً من دفاعك عن تأسيس صناعة تلفزيونية وسينمائية، وبعد معاركك ومعارك رفاقك، وكتابتك المدافعة عن هذه الصناعة، أين وصلت في ظل تأكيد أغلب العاملين في الدراما التلفزيونية أننا ما زلنا دون تقاليد؟

– في سورية، لم يكن هناك إنتاج خاص، بما فيها أعمال دريد لحام، فقط صورت خارج سورية، كان هناك فكرة إنتاج سينمائي خاص، بالتعاون مع أصحاب الصالات كعمل تجاري، لكن المشروع لم ينجح، وانحسر لتشدد الرقابة في رفضها للأعمال التجارية التي تعتمد الكوميديا والعري، ومع قدوم الوزير محمد سلمان، كان اقتراحه يقتضي، أن 75% من الإنتاج التلفزيوني يجب أن يكون محلياً، وهذا ما مهد للإنتاج الخاص. هناك صعوبة بالتفاهم مع الجهات الخاصة، التي ترى في الصناعة السينمائية مجرد تجارة، مع ذلك فقد ساهمت في تأسيس 11 شركة إنتاج تلفزيوني، لأنني مسكون بهم أن يكون هناك صناعة تلفزيونية.

– استخدام اللغة السينمائية، الرواية التلفزيونية …الخ، من مصطلحات كنت أول من أطلقها ودافعت عنها، بينما يرى البعض بأنها محاولة منك لتوصيف ما لا يمكن أن توصف به الدراما لرفع شأنها، هل ما زلت مصراً على كل ما دافعت عنه، في ظل هيمنة أعمال تعيد مفهوم الحكاية الساذجة، وإعادة إنتاج التخلف، وتحقيق جماهيرية كاسحة؟

– الأعمال الساذجة تصنع بلغة سينمائية ولكنها تبقى ساذجة، ما هي اللغة السينمائية؟ أفلام المقاولات، تنفذ بلغة سينمائية لكنها ساذجة، العمل التلفزيوني لا يمكن أن تقارنه بسوية إخراج فيلليني، فالمقارنة ليست صحيحة. القصة هي أن العمل التلفزيوني مسرح مصور، هذه الطريقة كانت موجودة في الثلاثينيات من القرن الماضي، وهكذا كان الأمر في الأفلام الأمريكية، وكان العمل التلفزيوني أو السينمائي إعادة للشكل المسرحي، وهو بمثابة مسرح مصور كما قال إيزنشتاين، تماماً مثل أي قصيدة لشاعر بلغة شعرية قد تكون سيئة، أو قصيدة شعرية أخرى لشاعر بلغة شعرية جيدة. ما عملناه هو لغة سينمائية بدائية، وهذا حصل، لكننا نحاول أن نرتقي إلى لغة سينمائية جيدة، والرواية كنص هي أساس للعمل التلفزيوني كمسلسل، وهي نفس المشكلة التي وقع بلزاك عندما كان ينشر رواياته عبر الصحافة بحلقات، وهو ما يفعله التلفزيون، من أجل تقاضي أجر أكبر.

– هل أصبحنا طغاة نمنع النقد أن يطال الدراما؟

– أنا لا أشكي من النقد، لكن النقد السوري أصابني بالملل، لدينا مشكلة حقيقية في النقد التلفزيوني عربياً، نقاد السينما اعتبروا أن التلفزيون أدنى درجة، وهذا ما جعل بعض النقاد المهمين ينؤون عن الكتابة النقدية التلفزيونية، وهو السبب بتراجع هذا النوع من النقد.

– لو عاد الزمن مرة أخرى، هل كنت تعيد السيرة ذاتها، وما الذي سيتغير في مشهد الصورة؟

– دعني أشبه لك الأمر بالبهلوان، الذي يمشي على حبل مشدود، هو تلك الظروف، أما العصا التي يتوازن بها، فهي الإمكانيات، الحبل هو الظروف والرقابة، وأنا مشيت على هذا الحبل، ووصلت إلى النهاية. من مهمتي أن أقوم بهذا الشيء فأنا أنظر كيف يصبح لدينا إنتاج سينمائي، وأنا أتطلع إلى أن ننتج عشرين فيلماً بالسنة، وهذا ضمن الممكن.

– بعض المخرجين السوريين كتبوا سيرتهم سينمائياً، فهل ستفعل ذلك أم لا؟

– لن أكتب سيرتي الذاتية، فهي لا تدخل ضمن المشروعين اللذين أعلنهما، فمشروعاي هما: النهضة المجهضة التي أقدم من خلالها أسباب إجهاض النهضة العربية في مختلف محطاتها، أحاول أن أسلط الضوء على هذه الأسباب، الكثير من أعمالي تبحث في هذا، وعندما نعرف الأسباب ستكون لدينا إمكانية إيجاد أسباب نهضتنا، أنا ابن هذه المنطقة وهذا المجتمع، وتهمني قضاياه. أما مشروعي الثاني، فأنا أعمل على الديمقراطية الاجتماعية وهي أساس لإصلاح مجتمعنا، أنا أكتب عن الناس الذين عرفتهم.

إلى هنا أنهى الروائي خالد خليفة حواره لتبدأ أسئلة الحضور:

نبيل المالح: بعد إشادته بتجربة هيثم حقي، وعرضه لهموم المرحلة التي عاشاها معاً والظروف القاسية التي تعرضا لها، وإشكالية وجود مشروع لدى الفنان، أو لدى المؤسسة، وتطلعه المستقبلي لسينما سورية أسس لها هيثم حقي، سأل: ما هو مقياس السينما؟

– يوجد مجموعة من المخرجين وكنا نعمل ضمن مجموعة ولكل مشروعه الثقافي في إطار مشروع سوري، مشروع يتحدث عن النهضة والديمقراطية في بلاد الشام، وأي عمل يطرح هذا الهم بمستوى فني تقدم له يد المساعدة. لقد كان الكاتب الراحل ممدوح عدوان شريكاً أساسياً في هذا المشروع، في عمل «دائرة النار» الذي يمثل نقلة نوعية في هذا الاتجاه.

سحبان السواح: بعد التزامك بالشركات المشفرة لم نعد على تواصل معك، لأننا لا نستطيع أن ندفع، لماذا يذهب هيثم حقي إلى القنوات المشفرة ويحرم الجمهور العربي عامة من رؤيته؟

– بدأت الإنتاج عام 1987 لكن الدراما التلفزيونية السورية رغم ذلك تعاني أزمة توزيع، ورغم أني أسست للكثير من الشركات إلا أنها كانت لا تستمر إلا إذا حصلت على تمويل، ما جعلنا نتجه إلى عرض أعمالنا في التلفزيون على القنوات الأرضية. وما حدث أنه كانوا يقتطعون من الأفلام أو يلغونها، وهو ما دفعنا أن نحجم عن عرضها على الأرضية. التلفزيون السوري لم يتعامل مع أعمالنا بشكل جيد، لذا كان لا بد من عرضها كاستثمار خاص على محطات مشفرة، حيث لا يخضع العمل للرقابة، ويكون المقابل المادي مناسباً، وأعتقد أنه بعض عرضها على المحطات المشفرة بسنة أو سنتين سوف تعرض بشكل عام، وهذا لا ينقص من قيمتها الفنية. في النهاية نحن بحاجة للتمويل حتى لا نجلس في البيت وبحاجة أيضاً إلى عدم تدخل الرقابة.

سعيد البرغوثي: كيف يمكن لبلد محكوم بسلطة دينية، كإيران، أن ينتج 35 فيلماً في العام، ويصل بعضها إلى العالمية؟ بينما لا نفعل نحن ذلك؟

– كنا مجموعة قوية متجانسة من المخرجين، حاولنا أن نقيم مشروعنا ولكل منا مشروعه الخاص بعيداً عن المؤسسة، هؤلاء المخرجون أصحاب مشروع وهذه هي القضية الأساسية.

طاهر ماملي: هل اللغة التلفزيونية غير موجودة حقيقة؟ وما هو المعيار الحقيقي لمن يعمل في الإبداع، الجمهور أم سوية العمل الإبداعي؟

– لا يوجد لغة تلفزيونية، ما تعلمته أنت، هو لغة سينمائية. المخرج الليث حجو، الذي عمل في التلفزيون كل الوقت، لا تجوز مقارنة أعماله بالأفلام السينمائية، في أعماله التلفزيونية، هناك لغة سينمائية، أقل أو أكثر بالمقارنة. اللغة السينمائية هي مجموع الوسائل التي تستخدم لإيصال مضمون الفكرة، التلفزيون والسينما يشتركان في الكاميرا والمكياج والموسيقى …الخ، وكانوا يقولون أن فيلماً ما لغته السينمائية رديئة، هناك لغة سينمائية رديئة، لكن ليس هناك تلفزيون رديء أو أدنى، هناك عمل تلفزيوني لغته السينمائية رديئة. كان العقاد يقول: «أن شباك التذاكر هو الأساس»، لكن غالبية الأعمال في العالم هي أعمال تسلوية، وهي جماهيرية، أكثر من 90% من الإنتاج الأمريكي هو تجاري، وهذا له جمهور واسع، في القرن التاسع عشر، كان هناك قصص تشبه قصص عبير، إلى جانب أعمال دوستويفسكي، لكن من يعرف الآن تلك القصص، الذي يبقى هو دوستويفسكي. هناك ذاكرة تلفزيونية وسينمائية للعمل الجيد، المخرج الإيطالي فيلليني وصلت أعماله إلى الجماهيرية، وكذلك شارلي شابلن، وهذا استثنائي، مثال الرواية الجماهيرية النخبوية.

خليل درويش: هيثم حقي، مشروع معلن بتراتبية واضحة، لكن لنحول السؤال إلى بقية المثقفين، ونسألهم أين مشاريعهم على الأرض؟!

ريم حنا: عندما نتكلم عن الفن، نتطلع إلى أن يكون نخبوياً، لكن لماذا لا نحاول أن يكون جميلاً وممتعاً ومسلياً؟

– كتبت كثيراً بهذا الموضوع، العمل الفني الجيد هو الذي يقدم المتعة والمعرفة، والعمل الذي ليست فيه معرفة قد يكون جيداً كتسلية. الأعمال الإيديولوجية غير ممتعة وليست فنية، لكن الفن يجب أن يطرح المتعة والمعرفة والسؤال.

سمير عطية: لفتني تعبير الحيز الضيق (المتر المربع) الذي اتسع ليصل إلى العالمية، المشكلة هي في الرسالة التي تصل إلى المستوى العالمي وتخبر بحراكنا، فكيف يتم هذا، بالموضوع أم بالكيفية؟

– عندما ننتج بمستوى فني جيد هناك إمكانية ليرانا الغير، في إيران استطاعوا أن يصلوا إلى العالم رغم كل القيود، نحن بحاجة لإمكانية إنتاجية، وليس إمكانية منافسة السينما الإيرانية بمسألة بعيدة، لكن ينقصنا حرية التعبير، لنرى أفلاماً قيمة. نحن استطعنا أن نحرك جدار الرقابة إلى الوراء، فالعمل الفني الجيد يفرض وجوده.

لقمان ديركي: ما الذي أضافه إليك زواجك بالشاعرة هالة محمد؟

– لقائي بهالة أحدث توازناً في حياتي، منذ تسع سنوات، وعندما يكون لديك شخص تتحاور معه، وتختلف معه بديمقراطية، هذا يوصل إلى قناعات وتجدد وتحدي.