قليلة هي تلك الروايات التي تولد كبيرة، وتصل حرارتها إلى القارئ قبل قراءتها، وتصنع بذلك هالة كبيرة ومن حولها أتباع. هذا ما حدث لرواية خالد خليفة، الرابعة في مشواره الأدبي الموسومة بـ«لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة» المثيرة للجدل، بسبب نيلها ميدالية نجيب محفوظ، وكذا تصنيفها في اللائحة القصيرة للبوكر في الطبعة الأخيرة، كأن بعض الأقلام العربية تحاول قطع الطريق أمامها للفوز بأرفع جائزة عربية، بسبب رداءتها وضعفها وعدم استحقاقها كل هذا التبجيل المصطنع لرواية أيديولوجية كتبت بأسلوب ضعيف وسطحي مباشر.

الملاحظة البارزة أن هذه الرواية استقطبت القارئ العربي بلا شك والصحافة العربية أيضا بالنظر إلى الكم الهائل من المقالات التي تناولتها، وربما يرجع هذا التهافت لسببين اثنين على الأقل: أولهما ما خلفته رواية خالد خليفة السابقة: «مديح الكراهية» من نقاش عربي واسع، ووصولها هي الأخرى إلى القائمة القصيرة في جائزة البوكر الطبعة الأولى. وثاني الأسباب أنها الرواية المقبلة من سوريا الجريحة بحرب ضروس أتت على الأخضر واليابس، وتلك الآلة المدمرة التي حولت حلب الشّهباء إلى مقبرة جماعية بفعل البراميل المنفجرة على رؤوس ساكنيها الآمنين. صدرت الرواية سنة 2013 عن دار العين: 260 صفحة من القطع المتوسط، تتوزع على خمسة فصول متفاوتة في الحجم:

-حقول الخس

-عنق ملوكي وحذاء أحمر

ـ جثث متفسخة

– طرق غامضة

-الأم الميتة

قراءة رواية «لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة» تحتاج فعلا إلى مشرط نقدي أو «اختلاء بالنص، أو خلو له» لما تتضمنه من جرأة وتعرية لتاريخ حلب على امتداد نصف قرن، من خلال عائلة حلبية حالمة وعلاقتها بالمدينة والتاريخ والمجتمع السوري والعربي عموما.

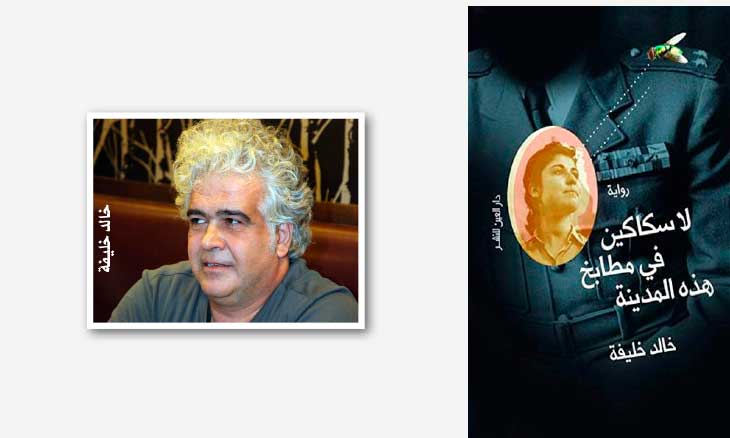

فهي واعدة بدءا من الشّكل الخارجي الذي تتصدره الصورة المتمثلة في بزة عسكرية بلا وجه وما تحمله من دلالة رمزية على الدور غير المشرف الذي لعبته هذه البزة، المرتبطة حصرا بالانقلابات، وكل الشرور التي طالت المواطن العربي، من اغتيالات واعتقالات بدواعي الأمن القومي والشرعية والديمقراطية، وصورة أخرى لوجه امرأة من الزمن الجميل، عيناها في الأفق، ربما بالحلم المؤجل أو المغتال بالبزة المرعبة، الغلاف في مجمله هو الخلفية التي يتكئ عليها المتن الروائي، التي صنعت بؤس الشخصيات ونهاياتها المفجعة، رغم سلميتها وهشاشتها (نزار، رشيد، المعلمة التي تبعت قلبها إلى الضياع، سوسن، جان، زهير ناريمان…).

يأتي العنوان البارز المغري «كأحسن سمسار» لرواية «لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة» فالعنوان مركب من ثلاث كلمات: كلمة السكاكين تمثل سلاحا أبيض، والكلمتان الأخريان تمثلان الفضاء المغلق والمفتوح: المطابخ/ المدينة، فالسكاكين التي من المفترض أن نجدها في المطابخ خرجت إلى فضاءات أخرى كوسيلة للدفاع عن النفس والشرف، إن بقي شرف في هذه المدينة، يحمله الإنسان الحلبي في جيبه كما تحمله المرأة الحلبية أيضا، وهو سلاح للتنكيل والقتل مقترن بمطابخ حلب/ المدينة، المعبقة بالروائح الشهية بأكلات شعبية أيضا، فهذه المطابخ هي أيضا مطابخ للطبخ السياسي المؤامراتي الانقلابي، وفيها تؤخد أهم القرارات التي رهنت مستقبل الأجيال بالتدجين والتوريث، إلى غيرها من الكلمات المفجعة التي اتكأت عليها الرواية كمرجع.

تحتاج الرواية إلى مشرط نقدي أو «اختلاء بالنص، أو خلو له» لما تتضمنه من جرأة وتعرية لتاريخ حلب على امتداد نصف قرن، من خلال عائلة حلبية حالمة وعلاقتها بالمدينة والتاريخ والمجتمع السوري والعربي عموما.

تسرد الرواية تاريخ عائلة زهير النابلسي ممثلة حصرا في زوجته المعلمة الحالمة المهوسة بالنظافة، في علاقاتها المتعددة في حلب مع الجيران وعيشها بالتوازي مع السلطة مجبرة، إلى أن تقتنع الأم بحبها للرئيس المبجل القائد العظيم والملهم، وهي مفارقة عجيبة قد تحصل في أنظمة شمولية كالنظام السوري، وحتى صديقتها ناريمان تصل إلى النتيجة نفسها مع مرور سنوات العذاب، في ظل حكم عسكر لا يفرقون بين»عطور السوسن ورائحة اليقطين».

يضعنا خالد خليفة بلا مقدمات في أول جملة بنائية في روايته، في أجواء الموت بخبر موت المعلمة وهي أم السارد «تذكرت أن أمي لم تبلغ الخامسة والستين من عمرها كي تموت بهذه الطريقة المفاجئة، فرحت في سري». وهو الحدث البارز، الذي يتكرر في الفصل الثاني والثالث والخامس، كبؤرة مركزية، منها ينطلق الراوي إلى أحداث راهنة بتفاصيلها وماضية لها ثقلها على المجتمع السوري والعربي/الانقلاب المقترن بميلاد الراوي في 1963، بكل ما تحمله هذه الأحداث من عار وبؤس، استمرت نصف قرن باعتبار أن الرواية توقفت زمنيا في2005. أعوام مثقلة بالأسى والعار والموت /الثيمة البارزة في دائرة مغلقة أولها موت وآخرها موت ولا غير الموت في الرواية، ومشاريع موتى ينتظرون رحيلهم أو خلاصهم بفارغ الصبر: الأم والسيدة ماري أستاذة الرياضيات

في هذا المشهد الإخباري يضعنا وجها لوجه أمام ثيمة تكون رئيسة في عمله، وهي مشاهد الموت وأخباره التي يسردها الراوي اللامسمى، الذي يأخذ على عاتقه مهمة السرد المتدفق والتعرية، فتتناسل أخبار العائلة وأخبار المدينة الحبلى بالمخبرين، الذين سكنوا أوراق الشجر ومناضلين حزبيين، وأخبار الموت: موت سعاد المعتوهة، موت الجد موت يحيى ابن عبد المنعم مون رشيد أخ الراوي كآخر مشهد فجائعي بامتياز: «جثة رشيد متدلية من السقف». استطاع الروائي خالد خليفة أن يحفر حفرا في ذوات شخصياته الكثيرة، المفككة، الهامشية، الحالمة سرعان ما انهارت كل أحلامها لتعيش حياة موازية وتنخرط في صراعات هامشية، خائفين من بعضهم بعضا كغرباء في مدينتهم، وشخصيات أخرى ارتمت في حضن السلطة هروبا منها إليها «لهزم البطش» الذي له أكثر من شكل، وسوسن نموذج لهذا الاحتماء القسري بالسلطة سرعان ما غادرت إلى دبي لكنها تعود منهزمة مهزومة، وآثار البطش والسحق بادية في تصرفاتها وسلوكها.

يبدو الراوي كمسجلة، سجل الكثير من التفاصيل وأقوال وحوارات وتلصص على الرسائل، وإن لم يصرح بذلك فهو لمح في أكثر من موقف، وطفت كل هذا التاريخ دفعة واحدة بعد الطلقة الأخيرة من تراجيديا، وهو انتحار رشيد يائسا من إصلاح الكون، هو العائد من بغداد، هناك بإمكانه أن يطلق رصاصة أن يشارك في كمين، أما في حلب فالخيارات قليلة جدا، إما أن تكون ضمن القطيع أو تموت فاختار الموت كحل نهائي.

“الرواية محكمة جدا ولم تكن مجرد تدفق سردي ولغوي في زمن سوري دموي مشتت بقدر ما هي رواية تفتح هذا الجرح الغائر بتقنية متشظية تسمي الأسماء بأسمائها.”

قاربت الرواية سؤال المصير إلى أين نحن ذاهبون بعدما خلت شوارع المدينة من أحبة؟ هي رواية مصائر مفجعة إما الموت أو الجنون أو السقوط التام في الرذيلة (سوسن ونزار نموذجان لهذا التفسخ) أو الهجرة هروبا من الموت نفسه (زهير وألينا) ولجوء البعض الآخر إلى المنفى الداخلي الذاتي في مدينة «معاقبة… اقتسمها ضباط المخابرات ومسؤولون». كشخصية جان أستاذ الفرنسية العائد من سويسرا إلى حلب في انتظار موت أمه، الشخصية الوحيدة تقريبا التي واجهت الحقيقة برغبة ليأخذ «حصته من العار»، حيث وليت وجهك يقابلك هذا العار كعنوان لمجتمع مقهور مسلوب الإرادة والحرية.

أهم ملاحظة أجمع عليها النقاد هي من بين المآخذ التي أضرت بالرواية إجمالا، هو استعمال الروائي ضمير المتكلم العليم بكل شيء وما يختلج في صدور الشخصيات بلحظاتهم الحميمة ورغباتهم، كالذي ورد على لسانه في رغبة الأم بالخيانة وانتظارها له «لكنها لم تذهب إليه في اللحظة الأخيرة». هو الراوي الذي يتوارى وراء الأحداث ولا نعرف عنه الكثير سوى إنه الابن الثاني بعد سعاد، ويعمل في مصنع النسيج، يقول عن نفسه: «فكرت بأنني عكس الجميع أحب هشاشتي، راقبت ضعفي ينمو ويجعل مني كائنا صامتا بدون أمل». كأنه ينتظر موت الجميع للقبض على اللحظة المستحيلة لقول العار، وحدها الكتابة القادرة على تعرية هذا المستنقع. لا أعتقد أن خالد خليفة يجهل هذا الأمر لما يقحم الراوي العليم بكل التفاصيل للشخصيات عمدا، كأنه يتماهى مع السلطان الجائر، يتحول إلى سلطان جديد هو القائد والحكيم والرياضي والقاضي، ويمارس الراوي في أول فرصة أتيحت له سلطته وجبروته في السرد الذي يراه مناسبا بالقدر الذي يناسب. أراد خالد خليفة أن يكسر القاعدة لأن أجواء الرعب فرضت عليه أسلوبا مغايرا، هل نجح في ذلك؟ هو السؤال المهم في الواقع الواجب طرحه.

الرواية محكمة جدا ولم تكن مجرد تدفق سردي ولغوي في زمن سوري دموي مشتت بقدر ما هي رواية تفتح هذا الجرح الغائر بتقنية متشظية تسمي الأسماء بأسمائها.

٭ روائي وناقد جزائري

نشرت على القدسُ العربي هنا