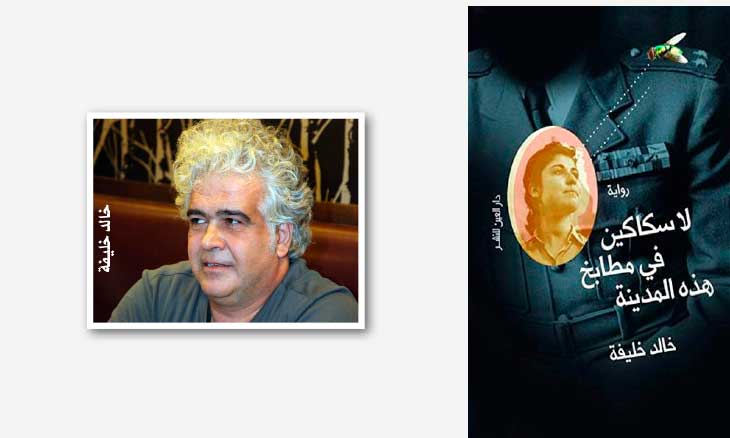

لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة

العنوان ” لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة” هو راية الرواية الرابعة للروائي “خالد خليفة” حيث يشير الى انعتاق السكين من القضاء المغلق أي المطبخ حيث تصنع أشهى الاكلات الحلبية، الى الفضاء الخارجي، حيث يحمله رجال السلطة والمظليين، لإرهاب الشعب والمعارضين، والرجل العادي كطقس للرجولة، او للدفاع او قتل المرآه دفاعا عن الشرف، وفي حقيبة السيدات للدفاع عن أنفسهم إذا تعرضوا لمحاولة الاغتصاب. حيث أصبحت السكين مادة للقتل والتشويه، والرجل الذي احرق عائلته وأطفاله وانتحر في سكين المطبخ قائلا: ان الموت حرقا أكثر شرفا من انتظار الموت جوعا، الا توجد سكاكين في مطابخ هذه المدينة؟ والروائي يدعو الى وقف القتل بالسكين او البارود/

وتحكي الرواية قصة السوريين والنظام الحاكم منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى نهاية القرن. فولادة الراوي من رحم امه تمت حين وقع الانقلاب العسكري في الوطن عام “١٩٧٠”. حيث قام الرئيس الجديد بسجن رفاقه القدامى مثل نور الدين الأتاسي وغيرهم، وسيطر الجيش على كل الوطن والشعب. ووضع الرئيس دستورا جديدا، امتلك فيه صلاحيات مطلقة، والحزب هو القائد للدولة والمجتمع، وأصبح هو الاب، والفلاح والصناعي والرياضي الأول، وكل صفات الله وأضاف اليها “الأول”، حتى عامل النظافة الأول ونسميه يا للأسف في بلادنا “الزبال” الأول، ويشعر الحزبيون بغصة لأنهم لم ينادونه بالإله الأول، رغم تداولها فيما بينهم.

وأمي بنت المدينة والنظافة والاتكيت، والتي تزوجت ابي الفلاح وقائد القطار، والذي هجرها ورحل مع أمريكية تكبره بثلاثين عاما، راحت تبحث عن الحليب بعد ان جف ثدييها، حين تم طردنا من المشفى بحجة إعادة ترتيبها لسيطرة الحزبيين، وقالت امي: الموت أفضل من العيش تحت امرة ضباط ريفيين لا يفرقون بين رائحة السوسن ورائحة اليقطين. وانتشر فيما بعد الحزبيون والمظليون في كل مكان وسيطروا على الجامعات والمدارس.

ورفع النظام شعار “من ليس معنا، فهو ضدنا”، ومارسوا القتل والتعذيب. لكل معارض او صامت، حيث ان خالي استلم جثة ولده مدماة من التعذيب في السجون وتم دفنها بدون الاهل والمعزين. وتم فصل جان من التدريس لأنه لم يردد نشيد البعث في الصباح، وهبة التي رفضت علم الحزب وبصقت في وجوههم، حيث ربضن لها المظليات ومزقن غطاء راسها وادمين جسدها بأعقاب المسدسات ووصفنها بالشرموطة الرجعية ومزقن ثيابها وبقيت عارية في الشارع، الى ان سارعت امرأة للفها بعباءتها. وبقية المارة نكسوا رؤوسهم كأنهم لم يروا شيئا، ولم تعد هبة الى المدرسة، وراحت تعمل في دكان لبيع الألبسة للمحجبات، وتنتظر المظليات لتقتلهم.

وانقسم بذلك المجتمع الى ضفتين: الأولى هي النظام وعساكره، والثانية هي الشعب. والشعب يعرف النظام جيدا لأنه يقاسي يوميا منه، بالقتل، والتعذيب والمسيرات المليونية الكاذبة تأييدا للاب القائد، ويشعرون بالخوف من اي عنصر منن النظام، حتى من الشرطي البسيط في أية قرية نائية. والنظام لا يهمه الا نفسه والكرسي الذي يجلس عليه، ولا يعرف شيئا عن الشعب سوى التصفيق. ولا يعرف الآمه وعذاباته، وكرامته المسلوبة، واحلامه وحريته وطاقاته، بعد ان يقتل ابداعاته. الى ان انتفض الشعب بثورته داعيا للحرية والكرامة. فقتل النظام بجيشه مئات الآلاف بكافة أنواع الأسلحة، وشرد وهجر نصف الشعب السوري، ومازالت المأساة مستمرة حتى الان.

وكانت سوسن الشوكة في عائلتنا حيث بدأت مظلية، ومسدسها على خصرها، وقدمت عشرات التقارير الى الامن ودمرت مستقبل العديد من الفتيات، وتمارس الجنس معهم، الى ان طلب منها ان تكتب تقريرا بجان الذي عشقته لأنه جاسوس. فرفضت وانسحبت من المظليات والحزب، وسافرت مع صديقها الى دبي لتعمل كخادمة، وايضا في باريس، ثم عادت الى حلب من جديد، حيث وضعت الحجاب وحرقت لباسها القديم، ورتقت غشاء بكارتها، وترغب العودة الى نقائها، والتكفير عن ذنوبها وأهداها الشيخ قرآنا صغيرا ورفضت المظليين الذين أصبحوا. ينادونها “بالشرموطة القديمة”، وبدأت تعيش حالة صراع. بين الانِِثى وأحلامها، والحجاب والألبسة الثقيلة، ورائحة العفن التي أصبحت تمتكها. وعادت الى جان وحملت منه بطفل تريد ان ترعاه، وجان رفض ذلك، ولذلك رحلت الى باريس مع زوجها ميشيل، بعد رحلة في الحياة المتناقضة التعيسة.

ونزار جاهر بانه امرأة خلقت في لحظة فاصلة رجلا نتيجة خطا من الله، وكان مثليا ويشكل عارا للعائلة ودائما مع ثياب ابتهال التي طالبت بقتله، لكن الأب أخبر الشرطة وذهب للسجن، بتهمة اللواط وبعد ذلك سافر الى بيروت وباع نوتته الموسيقية. وعاش بالنعيم وعندما أفلس عاد الى حلب ليلتقي برجل كأنه اصبح زوجته يحاول استعادة طعم الجنس القوي والأعضاء التي تخترق الأحشاء فتحيلها الى رمادا ساخرا افضل من القدامى حيث تتدلى أعضاء رجالها كعناقيد عنب ذابلة، واستقر ليسعي اللى السكينة ويبحث في كتب المتصوفة، عن معاني الموت، ويعمل في الليل في الكباريه.

ورشيد الهادئ الذي يبحث عن معنى الموت، أصبح إسلاميا يقرأ القرآن والاناشيد الدينية، وسافر الى بغداد دفاعا عن الاسلام ضد الأمريكان في معركة المطار، وشعر بالفرح لجريمة البرجين في أمريكا، وتم اعتقاله وتعذيبه، ولأنه موسيقي ومسيحي تم الافراج عنه، وعندما وصل الى حلب انتحر وأصبحت جثته معلقة في السماء، فاشلا في تغيير العالم.

٢-

كل البشر في المدينة خائفون. موت الرئيس كارثة كبرى، حتى الجلادين الذين ينشرون الرعب والخوف خائفون من الشعب الذي يمكن ان ينهض ضد الرئيس والأمن والحكومة. رغم عدم دفاعه عن هبة التي مزقت المظليات ثيابها في الشارع. لا أحد في الشوارع، والجميع كأنهم أموات يستمعون الى تلاوة القرآن، ويهمس أحدهم: هل كان الرئيس مسلما؟ وبكت سوسن لسبب غير معروف، والناس لم تصدق موت الرئيس انما يجعلونه باقيا على قيد الحياة بعد دفنه، وصاروا يتداولون هذه الحقيقة سرا فيما ببينهم. ورغم تنصيب الابن رئيسا للبلاد، الذي استعار من ابيه كل القمع والقتل والاضطهاد للشعب، اما امي فقالت: القوة والبطش لا يموتان، وان دم الضحايا لا يسمح للطاغية بالموت، وانه باب يزداد ضيقا حتى يخنق القاتل. وبعد ذلك ماتت امي بشكل مفاجئ كأي كائن حي، بعد ان كانت تنثر رائحة الموت في كل زوايا البيت.

٣-

والخطاب السردي شاعري، ينتقل بهدوء من الماضي الى المستقبل ثم الحاضر، مع كل الأسئلة من رفض وجواب، واستفهام، ويحفر في آليات الخوف المستمر عند الشعب، والتفكك الأسري للعائلات، كما حصل مع. سوسن. ونزار وهما مثالان للتفسخ والانحلال من وجهة نظر الشعب. والام القابعة في البيت وتنثر الاسى، والأب الذي غادرنا دون ان يسال عن الاولاد وتربيتهم. ، كذلك يبحث عن الحب الفاشل لسوسن، وكان الروائي في كلل رواياته يبحث عن العشق الفاشل تتويجا للمأساة بفعل الاستبداد،، في ثنائية الحب والموت حيث للموت دور هام في الرواية. أولها موت الجد الذي سقط وهو يصرّ على تحقيق حلمه بإنشاء محطة جديدة، فمات تحت عجلات قطار بطيء، أو الجدة التي ماتت وهي تضحك، وسعاد المعتوهة، وابن الخال تحت التعذيب، والأم، ورشيد الذي مات بمأساة شنقا، تمردا على الواقع. البائس الذي يعيشه. ويعيش مأساة الموت، بان الموت: ليس “اكتمال للذكريات وليس غيابا أبديا” كما تقول امي، انما الموت هو الشيء العادل الوحيد في هذه الحياة. وهو بسيط كدلق كاس ماء على ارض جافة. ومادامت فكرة الجنة وهماً والضعفاء يحتاجون اليها ليكتسبوا قوة تعينهم على عبور البرزخ واللحظة الفاصلة بين الحياة والموت، لحظة واحدة بين اخر شهيق واخر زفير، بعدها يسود سكون عميق تنتهي فيه الأسئلة. وهذا هو الموت وليس اكتمال للذكريات. وبالتالي يمكن تسمية الرواية برواية الموت، والتي حازت على ميدالية نجيب محفوظ للآداب.

نشرت على الحوار المتمدن هنا