بعد مرور أكثر من ربع قرن على أحداث جرت في شمال سورية في حلب وحماة يحاول الروائي خالد خليفة تقديم عرض لخلفيات تلك المجريات من خلال صياغة رواية تقرب ذاك التاريخ وتنقلنا من خلال شخصيات الرواية وتقلباتها النفسية وانفعالاتها إلى أحداث تلك الفترة، فيؤرخ لتلك الحقبة من خلال سرد تفاصيل حياة بطلته وهي الراوية في سياق سياسي واجتماعي، محققة بذلك أهم رسالة للرواية وهي تصوير حياة الشعوب في حقبة زمنية معينة واستخلاص الدروس والعبرلما هو خير للبشرية .

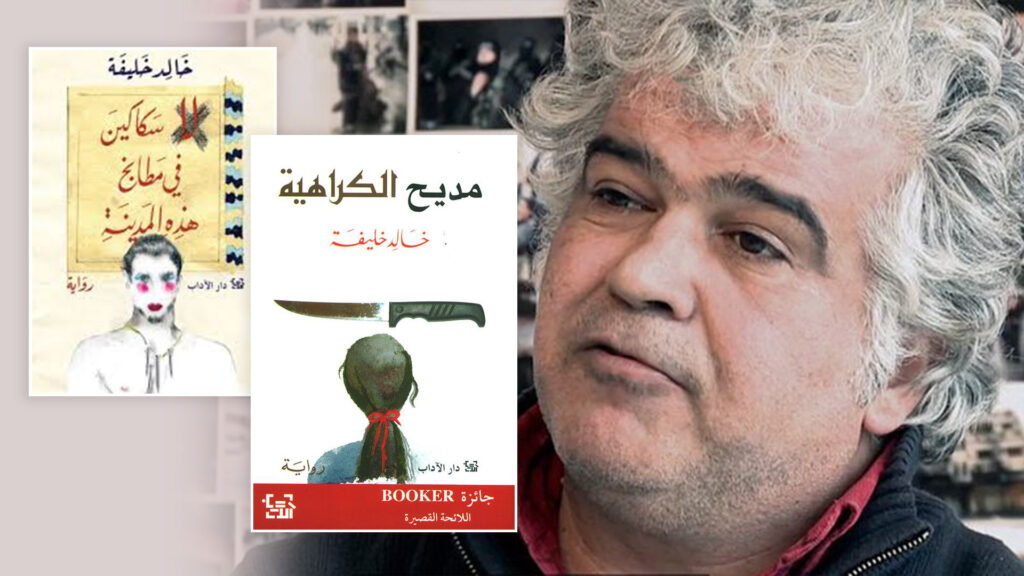

ففي “مديح الكراهية” الرواية الثالثة لخالد خليفة بعد “حارس الخديعة”و”دفاتر القرباط” الصادرة عن دار الآداب يقتحم بجرأة عالم من الصراع بين السلطة والاصوليين ساد فترة الثمانينات ونتج عنه كوارث إنسانية ماتزال آثارها بادية للعيان حتى اليوم… ويرسم خطوط دقيقة و تفاصيل لواقع الحياة الاجتماعية والسياسية تبدأ من حلب وتمتد إلى بيروت وأفغانستان والرياض وعدن ولندن… من خلال شخصية أساسية يتتبع حياتها منذ كانت في السابعة عشر من عمرها حتى تدخل الجامعة وتدرس الطب وتدخل السجن لينتهي بها المطاف غريبة وحيدة في لندن…

أحداث الرواية تأتي على لسان الراوية البطلة، التي تروي قصتها وما دار معها منذ بداية تفتح وعيها وتعرفها على عالم خالاتها ونساء البيت الذي تسكن، حتى تعرّفها بالحجة رضية والحجة سعاد وعليا والجماعات والقيادين ومن ثم دخولها السجن وتذوق عذاباته..وتدخلنا الراوية التي تتسلم مهمة السرد والقص عالمها الانثوي وما تصادفه في حياتها اليومية وما يختلج في نفسها من مشاعر واحاسيس ورغبات، ومن خلال تصوير علاقاتها مع نساء أخريات التقت وتعرفت بهن في بيت العائلة و المدرسة والجامعة منتقلة بعد ذلك إلى السجون، حيث تنقلنا مرة أخرى إلى عالم السجينات الذي يؤثر إلى حد كبير في تطوير شخصيتها واتساع مداركها وتبصرها للأمور فتعدل بالنهاية عن كراهيتها كما يبدو في نهاية الرواية…….. وهنا يصح قول الروائي ابراهيم نصر الله عن الرواية العربية في مقدمة كتاب بعنوان ” أفق التحولات في الرواية العربية” الصادر عن دار شومان قبل عدة اعوام ” الرواية تعيد التاريخ إلى جوهره، حين تعيد لليومي المغيب اعتباره، في قرن غدا التأريخ هو الفن الرسمي، الذي يكتب الحكاية من وجهة نظر مطلقة القدرة، لأنها مطلقة التحكم في كل ما يمس أدق تفاصيل الحياة. لذا فإن الاحتفاء بالرواية في شكل من أشكاله هو احتفاء بالحرية واحتفاء بالحقيقة المغيبة ، احتفاء بالبشر على هذه الأرض العربية وهم يكتبون تاريخ روحهم وكل ما يمس هذه الروح، إنسانياً واجتماعياً وثقافياً ومعرفياً”. ورغم تطرق الرواية لأكثر من موضوع، والاشارة لعدة مظاهر حياتية لكن الروائي لم يتوقف عندها وتمسك بتطور الأحداث وملاحقتها وسردها من خلال رؤية بطلته التي تتطور وتكبر مع كبر وتطور ونضوج تجربتها.

ويكاد يختصر عنوان الرواية “مديح الكراهية” التي يتضح أن الروائي لم يختر العنوان عبثاً بل قد بذل مجهوداً واضحاً ليكون دلالة واضحة على ما يريد قوله الروائي لكنه يفاجئنا بتغير مواقف البطلة مرتين مرة تجاه الكراهية للآخرين ومرة بحيادتها وتراجعها عن الكراهية بعد تجربة مريرة في السجن ومقتل كثيرين سواء أكانوا مذنبين أم لا، الأمر الذي جعلها تقف مع نفسها وترى فداحة ما وصلت له الأمور من الكراهية…فمقتل الدكتور عبد الكريم اليافي وأخاها وموت أمها وبعدها مقتل وسيم وتدمير حياتها واضطرارها للهرب إلى لندن ..كل ذلك جعلها لا تتمنى إلا أن تعود خالتها صفاء وزوجها عبد الله من أفغانستان بالسلامة، وتكره أن تتحدث في أي انتماء بعد ما آلت إليه الأمورو”عادت الفتاة المسلمة المتسامحة”…

لقد كتب خالد خليفة “مديح الكراهية” بصوت انثوي استفاد منه في نقل مشاعر شخصياته وكان بمثابة تصريح دخول إلى مخادع النساء ووأسرارهن فنقرأ الأحداث وردات فعل المجتمع من خلال انفعالاتهن وتفاعلهن مع مايجري حولهن دون تكلف، حتى أننا ونحن نقرأ الرواية ننسى أحياناً أن كاتب الرواية هو ذكر وليس انثى بعد أن أطلق العنان لبطلته وتخفى خلفها…وكما ان خالد خليفة استفاد من الصوت الانثوي في اقتحام عالم نساء حلب في تلك الفترة، استفادت الانثى في إبراز صوتها وبدا أنه لم يكن من الجائز أبداً أن تغييب المرأة عن مسرح الأحداث، فالشخصية الأساسية الفاعلة انثى وهي شابة نشأت في عائلة أمها حيث خالاتها اللواتي يقمن بتربيتها ويبقين وحيدات بعد موت الجد والجدة، في حين يتوزع رجال العائلة عمر في بيروت وسليم في امريكا وبكر يغيب ويحضر حسب ظروف عمله، ويصور حال المجتمع في رفض الطوائف لبعضهما وخصوصاً في مسألة الزواج، فإحدى الخالات تقع في حب ضابط من الطوائف الأخرى وهو لذلك غير مرغوب في العائلة ورغم ذلك تتحدى العائلة وقوانينها وتتزوجه وتذهب معه، وخالة أخرى تتزوج برجل أعمال يجمع التبرعات للمجاهدين وتسافر معه إلى السعودية وبعدها إلى أفغانستان من أجل مناصرة المجاهدين….وتبقى مريم الخالة الكبيرة مع الخادم رضوان يتبادلان دور انتظار الموت بعد ان يتمكن منهما المرض واليأس والوحدة….أما البطلة الأساسية فتتأثر بخالها بكر الذي يتضح فيما بعد أن سبب غيابه تعامله مع جماعة ارهابية تخطط وتغتال بعض الشخصيات… … والراوية تتوسع نشاطاتها في الجامعة من توزيع منشورات سرية بين رفيقاتها إلى نقل معلومات سرية تسهل عمليات الاغتيال، حتى تعتقل في نهاية المطاف وتدخل السجن …وكانت تتدرج في الكراهية وتمعن فيها بل وتجد مبررات لها قبل أن تكتشف في النهاية زيف هذه المبررات وهشاشتها فتقول لنفسها:”احتاج إلى الكراهية كي أصل إلى الحب” وكانت تمعن في الكراهية كلما ضاق الحصار عليها وعلى حريتها، وكلما كانت تضطر لأن تنسى انها انثى وعليها تجاهل أي مشاعر أو رغبة:” هناك شيء يجب ان يموت – نعم الرغبة يجب أن تموت” .

لقد هربت من حياة فقيرة لأب يعتاش من بيع السمك لتعيش مع خالاتها حيث المستقبل الأفضل مع عائلة معروفة ومرموقة في حلب لها عاداتها وتقاليدها …، أربعة نساء هي ومروى وصفاء ومريم ويقودهن رجل اعمى هو رضوان الذي أصبح مع الزمن كفرد من العائلة في غياب الأخوال بكر وعمر وسليم “انتظر يوم الخميس موعد ذهابنا إلى حمام السوق، بعد انضمام مروة إلينا أصبح مشهدنا الذي كنت أحس بأزليته مثيراً، أربع نساء مغلفات بالسواد، أمامهن يسير رضوان حاملاً “البقجة” على كتفيه، نقطع الطرق نفسها من الجلوم إلى باب الأحمر، اسمع وقع خطواتنا على بلاط الشارع …”..بدأت حياة البطلة الراوية بسيطة تقليدية و كانت تتمتع بأخلاق عالية فتقول : “أثنى بكر على أخلاقي المستقيمة التي أصبحت مضرب المثل بين جميع افراد العائلة، ردد بفخر:” اتركوها لي هذه حصتي” سررت باهتمام خالي بكر الذي كان يمثل لي العنفوان والألق بقامته الطويلة وجسمه القوي وملامحه التي توحي بقسوة مبطنة وبحنان هائل وحزن عميق لم يستشفه أحد او يلمح ملامحه”… ولكنها بعد ذلك تغيرت، تأثرت بخالها بكر ونهجت نهجه وبدأت تتغير نحو الكراهية لكل الطوائف الأخرى:” دافعت بشراسة عن تغييراتي، مبدية أسفي أنهن لا يشاركنني الاحساس بروعة قتل أبناء الطائفة الأخرى وتمجيد المجاهدين ثم هرعت إلى غرفتي، أخرجت آخر رسالة بعثها عبد الله إلي بشكل شخصي، وصفني فيها بالمجاهدة الصغيرة، أكملت قراءة سطور يخبرني فيها بذهابه إلى أفغانستان لنصرة إخواننا الذين يتعرضون لمهانة الشيوعيين السوفييت كتأكيد على مكانتي”..كان المجاهدون يحلمون بتحويل أفغانستان إلى نموذج لدولة الخلافة”.

لقد كانت الراوية فرحة بعملها السري وبالقتل وبلقبها أميرة الجماعة، كانت تغرق في كراهيتها لتشعر بوجودها.. لكن تطور الأحداث بعد ذلك واحتدام الصراع بين جند السرايا والارهابيين، ورائحة الدم وسنين سجنها جعلهتا تتغير مرة أخرى لتعود الفتاة المسالمة المتسامحة، ودخول اخوها حسام الفرع ثلاث مرات، “جلست قربه كهرة تريد لعق جروحه التي أخفاها حتى عن أمي” ومقتله بعد ذلك من دون أن يروا جثته وموت أمها حزناً عليه…وكذلك مقتل الدكتورعبد الكريم الدالاتي الغير مبرر والذي عرف بكلماته اللاذعة بحق السلطة خاصة سرايا الموت، وكذلك بحق جماعة الارهابيين، والي لم يخف امتعاضه من القسوة التي عوملت بها حلب ….حلب في فوضى حماة في فوضى، ” خرجت في اليوم العاشر للحصار، كأني لا أعرف حلب، أصوات الرصاص وقذائف الهاون في الليالي لم ينقطع، آثار الدمار في بيوت باب النصر وباب الحديد والجلوم، استعجلتني الحجة سعاد بالرحيل وطلبت مني الامتناع عن زيارتها”، أعياد ميلاد 1981 مضت، مسيحيو حلب قرعوا أجراس كنائسهم باستحياء وبصمت صلوا، حلب أصبحت مدينة المآتم، في كل زاوية تنتشر رائحة الموت، استباح أسرارها أربعون ألف جندي من سرايا الموت والقوات الخاصة بالاضافة إلى الفرقة العسكرية الكاملة التي تحاصرها من كل الأطراف، …حماة المدينة الصغيرة أصبحت ساحة حرب لم تتوقف كانت تحلم باستعادة زعامة طائفتنا، ترفع القرآن فوق السيف، مغاورها وبيوتها القديمة، بساتينها وضفاف نهرها حوصرت أيضاً ، الحمويون يحصون موتاهم ، لم يعودوا للتنزه في سهوب الغاب وجبال مصياف أيام العطل”…. نزول الجنود من طائراتهم ببرود ودخولهم إلى زنازين السجن الصحراوي وفتح النار على السجناء الذين تناثرت أدمغتهم على السقوف، وتكدست جثثهم في الممرات، أكثر من 800 سجين قتلوا خلال أقل من ساعة، حملت البلدوزارات جثثهم إلى مكان سري لترميها في حفرة لا أحد يعرف شكلها وعمقها ورائحتها وعمقها، من يدخل إلى حلب وحماة يظن ان عيداً للبكاء قد ابتدأ عند ساعات المساء الأولى”….

كل تلك الأحداث جعلتها تدرك ان لا مفر لها بعد أن خرجت من السجن سوى الهروب إلى لندن لتعمل كطبيبة بعد أن أصبح بقاؤها غير آمن، ويكون لها أن تشارك في تشييع الشاب وسيم الحلواني الذي كانت تنتظر التعرف عليه، فلا تلتقي به إلا جثة هامدة في مشفى لندن تودعه إلى المطار لتنقله الطائرة إلى كراتشي برفقة عبد الله وخالتها صفاء، لتعود وحيدة وسط لندن لكنها بدون كراهية متسامحة وبأفكار جديدة:”التكفير الذي يجتاح العالم الاسلامي سبب بلائنا”، ولتتتابع طريقها غريبة “غاب التابوت عن عيني وعدت وحيدة إلى وسط لندن. هبط الظلام وما زلت احس بالخدر في أقدامي وجسدي، وحيدة ابحث عن صور الموتى واستعارات لأتبادلها مع الآخرين كسحلية دميمة وعذراء”

وكأن الروائي أراد بهذه الجملة أن يؤكد مقولته أن الحياة ما زالت مستمرة ولكن أي بشاعة وأي حزن سيكون حصاد الكراهية

جدير بالذكر أن الرواية رشحت لجائزة بوكر العربية وكادت تحصد الجائزة، لكنها كانت من نصيب الروائي الكبير الروائي المصري بهاء طاهر…

نشرت على الحوار المتمدن هنا