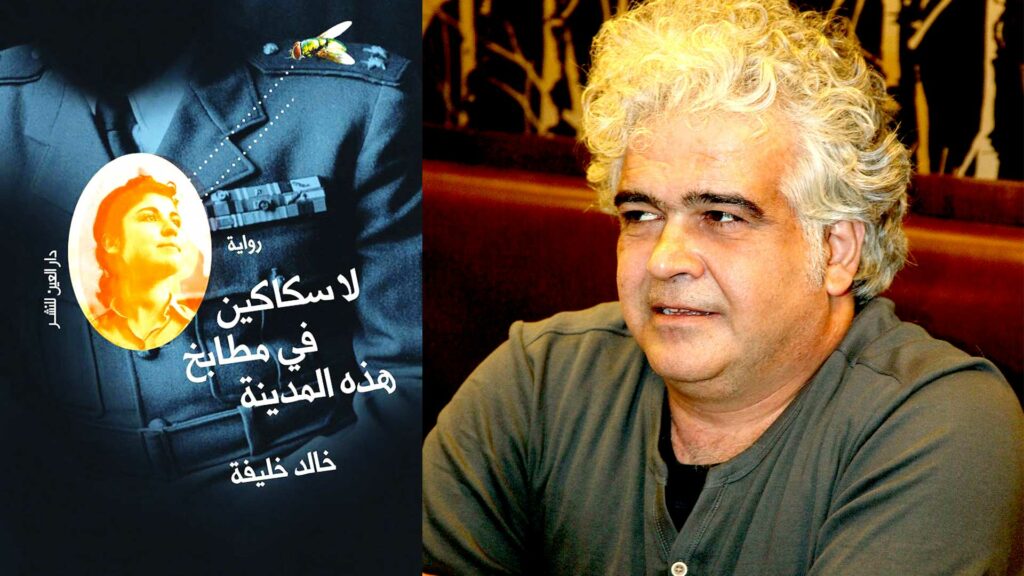

خالد خليفة من مواليد 1964 في مدينة حلب، كاتب سيناريو وروائي وشاعر سوري، اشتهر بروايته «مديح الكراهية» 2006، التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربيّة عام 2008، واختيرت من قبل «ميوز لِيست» ضمن أربع روايات عربية، أدرجت في قائمة أفضل مئة رواية في العالم. كما حصل العام الماضي على جائزة نجيب محفوظ 2013 عن رواية «لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة»، والتي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية خلال هذا العام.

عبر نص يستعيدُ فيه كاتب «مديح الكراهية»، سيرة المدن المقهورة، يقدّم لنا الروائي خالد خليفة في روايته الجديدة «لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة» الصّادرة عن دار العين بالقاهرة 2013، مروية هي أشبه بمرثية عن مدينة حلب، عبر شخصياتها التي عاشت القهر والخوف والقمع مع سيرة الديكتاتور.. وإن مات الديكتاتور، فلم يفارقهم وَهْم خوفه، حيث اعتبروا أن وفاته خدعة، يريد أن يعرف بها أعداءه من محبيه.

مدينة الندم

تعكس الرواية في مشاهد بشعة وقمعية حالة الترهيب التي مارستها أجهزة الدولة والأبواق الدعائية التي وصلت بالناس إلى ترديد الأناشيد التي تدعو للحاكم، ووقوف المعلّمين يهتفون، ومن يخالف الأوامر فمصيره كما حدث مع جان عبدالمسيح إذ تحوّل إلى التحقيق بتهمة العمالة؛ حتى غدا الموت فيها «يتمدد ثقيلا في شوارع حلب الموحشة إلى درجة لا تطاق».

تتكوّن الرّوايّة من خمسة فصول، حمل كلّ فصل منها عنوانا مستقلا، وهي (حقول الخسّ، وجثث متفسّخة، وعنق ملوكي وحذاء أحمر، والأم الميتة، وطرق غامضة)، مروية بضمير الغائب من قبل أحد أفراد الأسرة، وإن كان “الضمير أنا” يتداخل في الراوي عندما يتحدّث عن ذاته. وفي كلّ فصل من فصولها والتي يعدّ الفصل الأول أطولها يقف الراوي على شخصية من شخصيات الرواية الأساسيّة، موضحا هزائمها وانتكاساتها، لا فرق بين الأم التي تذهب ضحية لزوج هجرها، وعار طفلتها المعوّقة، ولم تتخلص من هزيمة هروب زوجها، إلا عندما استقبلت عودة بنتها مخذولة ومهزومة بحياد من دبي بعد ثلاث سنوات خلف منذر، ومن سوسن التي كانت نموذجا لحالة التفتت التي شهدها الوطن، وجان الذي هزمه جلوسه أمام أم عمياء قعيدة تنتظر الموت ولا يأتي، وابن يرسل له عن عاره الذي شهده في المدينة، إلى الخال نزار ومثليته وإن كان الوحيد الذي استطاع رغم الهزائم أن يعود مرّة ثانية لأنه الشخصيّة الوحيدة المتسقة مع نفسها، مرورا بهبة التي عرّت المجتمع يوم أن جرّدوها من ملابسها في الشارع، وصولا إلى رشيد وتبدّل أحواله من عازف موسيقى مع خاله إلى مجاهد في العراق انتهاء بانتحاره في آخر الأمر.

الكاتب يقدّم تنويعة عن الفقد بكافة أشكاله بدءا من فقد المدينة والأحبة إلى فقد الأب والأم والأخت وفقد الحب

مجتمع العار

حالة القهر التي مارستها السّلطة على أفراد المجتمع، وما تبعها من خوف وبطش شوّها العلاقات بين أفراد المجتمع، فصارت العلاقة مادية، تهدّد إميلي بأنها ستترك أمها تموت جوعا وعطشا، وتسافر للزواج، أو أن يأتي جان أخوها بعد مساومة بقبول التنازل له عن نصف البيت، أو حتى من قبيل أن تعامل الزوجة المدنيّة أهل زوجها الريفيين معاملة فيها احتقار وإذلال، إضافة إلى الأوضاع السياسيّة ومحاولة إثبات الولاء للنظام الحاكم والحزب حيث تحوّل الجميع إلى جواسيس على أصدقائهم. حتى يتهيّأ أن المخبرين سكنوا فيها «أوراق الشّجر».

سيطر العار على الجميع لا فرق بين العار الذي رآه جان وكان يكتبه في رسائله لابنه، أو عار الأم التي اعتبرت طفلتها المعوّقة عارها الذي سيقضي على أحلامها، فتتشبث بتاريح قديم يحضر فيه الأب الموظف المرموق وصديقه المسيو هنري سوردتن، وبعد موت الابنة سعاد أحرقت كل متعلقاتها وقالت «بأن العار لن يتركها وسيلحق بها إلى الأبد»، إلى العار الذي شعرت به سوسن وهي تخرج من عيادة الطبيب بعد رتق غشاء البكارة في محاولة استعادة ذاتها القديمة فراحت «تبحث عن رائحة فتاة كانتها قبل سنوات» فلم تعثر على شيء. أو قد يتجاوز العار الفرد إلى شعور العائلة بالعار على نحو ما مثّله نزار عارا للعائلة وقد أراد أحد أفراد العائلة قتله «لإنقاذنا جميعا وتجنيبنا عارا احتملناه كعائلة سنوات طويلة».

شخصيات مغتربة

ليست ثمّة مهادنة من السّارد، فمصائر شخصياته فجائعية مؤلمة، حتى لو بدا المآل بسيطا كموت الجد الذي سقط وهو يصرّ على تحقيق حلمه بإنشاء محطة جديدة، فمات تحت عجلات قطار بطيء، أو الجدة التي ماتت وهي تضحك، أو قاسية كحرق الزوج لزوجته وأبنائه بعد اكتشاف الخيانة، وكذلك انتحار رشيد بعد أن فشل في تحقيق السّلام النّفسي الذي ذهب يتتبعه في محاربة جيش العدو في العراق، إلى يحيى ابن الخال عبدالمنعم وتحوّله من شابّ نابغة في الفيزياء يقرأ بحوثا من مجلة أميركية وينتقد نظريات كلاسيكية إلى عضو في جماعة الإخوان، ثمّ يقتل وتنشر صوره على أنه مجرم، مع أنه كان يحلم مع أصدقائه بدولة «اليقين التي ستحل العدل». ثمّة انحرافات وعلاقات مريبة على نحو علاقة الأب بالسّائحة الأميركية، والأم بالمصوّر الأرميني، ونزار بمدحت ثم بميشيل، وسوسن بمنذر ثم بجان، وعلاقتها بهبة، ورشيد الذي كان يندسّ في فراشها، وهو ما يكشف عن حالة الخواء التي كانت تعيشها الشّخصيات جرّاء صدامها بواقعها؛ لم لا وقد «صارت المدينة مدمرة معاقبة تجول فيها الغربان»؟

وهو ما آل بالشّخصيات أن تشعر بالاغتراب داخليا وخارجيا، ومن أبرز النماذج التي عانت الاغتراب شخصية الخالة ابتهال، فقد كانت مغتربة عن نفسها وواقعها بتمسّكها بحياة عثمانية أفقدتها زواجها وخرجت منه صفر اليدين، بلا أطفال، أو حتى بلا منزل طالما تباهت بمقتنياته، فعاشت وحيدة بسبب ترفعها الذي ضاق به الجميع، حتى الأب الذي كانت تفرض عليه الالتزام بأوامرها الصّارمة بعد وفاة الزوجة، وانتهى بها الحال إلى أن تعمل خادمة في السّعودية مع زوجها.

لكن الاغتراب الأنكى هو ما شعرت به سوسن فقد «شعرت بغربتها عن مكان شهد أمتع لحظات مع منذر» ولمّا لم تجدها في المكان «بحثت عن مدينتها في مدينتها»، وهو ما وصل بها إلى الفجيعة. وقد اكتشفوا أنهم يعيشون فيها دون أصدقاء، ومع كلّ ما عانوه إلاّ أنّ الرَّاوي يقرّ في النّهاية بأنّ «الأمكنة التي لا تعنينا لا نسمع أنينها»، في رسالة ذات مغزى لمحبته لها ورثائها.