منذ أيام حلمت بأني أمشي بين مدافن كثيرة، وأنا أبحث عن قبر بعيد أزينه بباقة من ورود زهرية اللون. كان القبر لشخص غال. ولكني لم أعرفه.

أذكر مشاعري جيداً. كنت حزينة. حزينة جداً. أذكر أني كنت أبكيه بكاء الأطفال. بكيته حتى تدفقت خمس شلالات من الدموع من أصابع يدي اليمنى. ومع ذلك بقي وجهه غائباً. حاولت أن أستجمع تفاصيله وأن ألتقط القليل من ملامحه، لكن جهودي جميعها باءت بالفشل. ففي لحظات الفقد الكبرى قد تنام الوجوه، ربما لتستيقظ المحبة.

كانت طريق الوداع إليه مرهقة شاقة. استيقظت وأنا أتساءل لماذا يطاردني موت الأحباء، حتى في مناماتي. وقلت في نفسي ربما أمي تندهني لزيارة قبرها. لقد تأخرت عليها. وأدرك ذلك تماماً. فأنا أخشى بشدة مواجهة موتها من جديد. لكنها لم تكن أمي، هي تعرف كل المعرفة أني قد أقوى على كل شيء إلا على موتها.

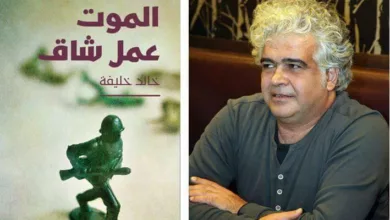

تناسيت الحلم ودخلت فيسبوك لأجد رسالة من صديقي الروائي خالد خليفة. رسالة من ثلاث كلمات يليها قلب بلون زهري. قرأت رسالته وابتسمت، لأنها مثله بيضاء وناصعة، وشفافة، وطيبة، ودافئة. وهل يمكن للـ«خال» أن ينثر سوى ما اعتدنا عليه من ضوء ومحبة وفرحة واهتمام؟

مرت ساعات قليلة بعدها ورن الهاتف. كان صديقا مقربا لي أثق به أشد الثقة، وهو أيضاً صحافي مخضرم:

ألو مريم.. مات خالد!

أجبته: مين خالد؟ فقد اعتادت ذاكرتي أن تسقط اللغة بمفرداتها ومعانيها في لحظات الوجع الكبرى.

أجابني: خالد خليفة.. صديقنا.

اعتقدت أنه يمزح مزحة مُرّة ثقيلة. مزحة لا تليق به ولا بمقامه، ثم عاودت السؤال مرة ثانية، ظناً مني أن خالدنا لن يموت الآن – «بكير كتير» – ولا بد أن يكون هناك خالدٌ آخر أكثر قرباً من الموت: عن أي خالد خليفة تتكلم؟

قال لي بصوت جاد وحاسم، وغير قابل للمساومة: خالد خليفة الروائي.

أغلقت الهاتف بسرعة لأفتح فيسبوك علني أجد منشوراً يكذب الخبر. لكنني صدمت أن فيسبوك كله، ومن دون مبالغة، رسائل وداع، وتعزية ودموع وذكريات. رسائل تحاكي الخال وتنعيه وتطالبه بالعودة. مئات المنشورات ومئات التعليقات.

وقعت عيني على منشور لراتب شعبو، كتب فيه: «كنت أشعر أن وجوده يسند قلبي. هذا الجمع الساحر بين علو مكانته الأدبية وحضوره الشعبي الودود الظاهر في المسلك، والملبس، والوجه، والابتسامة. له سحر غريب في النفس.»

ومنشور آخر لبيسان الشيخ: «ننجو من الحرب ولا ننجو من ذاتنا. نرحل فرادى بغصة قلب بفائض حب أو قهر أو كراهية. سنصلي لك أو عليك نحن الذين لا نقرب الصلاة إلا ونحن سكارى. سنصلي.»

أما أماني عقل فقد دونت: «خالد خليفة مات قهراً.. هو الروائي، الذي عاش أزمة سوريا وعنفها ونزيفها».

كما كتب أحمد كامل: «عدد أصدقاء خالد كبير إلى درجة تجعلك تظن أن كل الشعب السوري أصدقاء حميمين له. صداقته سهلة، لدرجة أنها لا تحتاج إلا لدقائق وأحياناً ثوان، لتولد، ولا تموت بعدها أبداً. صدق وتواضع وبساطة خالد خليفة تجعلك تتكلم أمامه على سجيتك، لكن عندما تجد نفسك في شخوص روايته تصبح حذراً، فهذا الرجل خطير. إنه ينفذ إلى روحك وأعماقك بسهولة».

قضيت الليل وأنا أتابع فيضاً من المنشورات غصت فيها مواقع التواصل الاجتماعي كلها كتبت بالدموع والحرقة. هكذا تبادل رواد فيسبوك صور خالد ليستحيل العالم العربي الأزرق وجهاً واحداً موحداً هو وجهه.

يا الله يا خالد كيف ترحل قبل أن نلتقي. قرأت كل رسائلك عدة مرات وكأني أبحث فيها عن نبض ما يعيدك إلينا. فذلك القلب الذي يشبه الربيع في تفاصيله، يضج بالفرح، والنشاط، والدفء. هو قلب عصي على الموت.

عدت إلى صورك على فيسبوك وأنا أفكر في أمر واحد: لا يمكن أن يكون هذا الوجه الذي أجمع على حبه كل السوريين والعرب، على اختلاف اتجاهاتهم السياسية والدينية والقبلية والمنطقية إلا أن يكون انعكاساً للمحبة الصافية. من يرى وجهك يعرف أنه لن يتكرر. إنه وجه من نور. هل تعرف بأنك وحدت أوجاعنا حين قلت إن الموت عمل شاق؟

نعم تذكرت كلماتك، وأنا أمشي خلف تابوت أمي. أتذكر كلماتك الآن وأنا أشعر بالعجز أمام رحيلك. وسأعيشها في كل مرة أشعر فيها بالهزيمة أمام باقة الورود الزهرية، التي لا أعرف كيف أوصلها إلى مثواك الأخير. سأكررها في كل مرة أبحث عن قلبك الزهري الأخير، الذي تركته لي قبل أن ترحل. فبين ورودي وقلبك درب واحد «شاق» قد «يزهر» يوماً ما بفعل المحبة.

خالد خليفة، لم يكن مجرد كاتب، بل هو رمز للتفاؤل والثقة في الإنسانية. برحيله يخفت صوت من أصوات الأمل والتغيير القليلة في زمن الصراعات والأزمات. نعم لقد تمكن من أن يلهم الكثيرين. فهو آمن بقوة الأدب والفن في إنصاف الإنسانية.

رحيل خالد خليفة خسارة كبيرة للأدب والثقافة، ولكن إرثه سيبقى حيًا. ستبقى رواياته وأفكاره وذكرياته خالدة بيننا، وستستمر في إلهام الأجيال القادمة.

نشرت على القدس العربي هنا