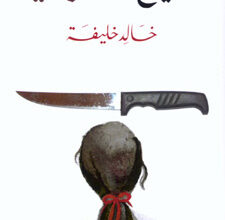

صدرت عن دار “هاشيت أنطوان/ نوفل” رواية جديدة للكاتب السوريّ خالد خليفة (1964) تحت عنوان “لم يصلّ عليهم أحد“. تُضاف الرواية إلى 5 روايات سابقة في رصيد خليفة، وهي “حارس الخديعة” (1990)، و”دفاتر القرباط” (2000)، و”مديح الكراهية” (2006)، و”لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة” (2013)، و”الموت عمل شاق” (2015).

تدور رواية خالد خليفة الجديدة على أطراف مدينة حلب، وتمتدُّ لتشمل عدّة قُرىً أخرى قريبة، في فترةٍ زمنية ممتدّة من القرن التاسع عشر، وحتّى منتصف القرن العشرين

تدور أحداث الرواية في قرية صغيرة على أطراف مدينة حلب، وتمتدُّ لتشمل عدّة قُرىً أخرى قريبة، في فترةٍ زمنية ممتدّة من القرن التاسع عشر، وحتّى منتصف القرن العشرين. وبين هذين الزمنين، يُحاول خليفة من خلال أبطال الرواية رصد التحوّلات الكبيرة التي طرأت على المدينة، وأفرزت أزمنةٍ جديدة لا تبشّر بخير، وغيّرت من ملامح وهوية المدينة. تحوّلات اجتماعية ودينية وسياسية صاغت مصائر البشر، ليُعيدوا بدورهم صياغة مصير المدينة بعد وقتٍ قصير.

من هذه القرية، تبدأ “لم يصلّ عليهم لأحد” بحدثٍ مأساويٍ يُلقي بظلالٍ تراجيدية على الحكاية وأبطال العمل كذلك، ويضعهم أمام ماضيهم وجهًا لوجه، عبر ذكرياتٍ مرتبطةٍ، بشكلٍ أو بآخر، بالكارثة التي أصابتهم، أي طوفان النهر الذي ضرب قريتهم ودمّر بيوتها الصغيرة، وفرّق ما تبقّى من أهلها، ممكن كانوا خارج القرية أثناء الطوفان. ومن بين كلّ أهالي القرية، تنجو امرأتين فقط، تضمّ الأولى رضيعها الذي قضى غرقًا، بينما تشاهد الثانية من مكانها جثث أمّها وأبيها واخوتها الأربعة، بالإضافة إلى أصدقائها وجيرانها وتلاميذها وعددٍ ممن تعرفهم. هكذا، تحوّلت القرية الصغيرة إلى مقبرةٍ كبيرة تذكّر بهول الكارثة التي أصابتها وأهلها.

من هذه الحادثة، تسيل القصص الأخرى من الرواية، وتتوزّع بين اتّجاهاتٍ مختلفة على اختلاف أمزجةٍ من يروي القصّة أو الحكاية. هكذا، نقع على قصص حبٍّ مستحيلة، ومغامراتٍ جنسية مثيرة مع بائعات هوى. ناهيك عن قصصٍ عن قُرى ضربتها زلازل، وأخرى تمكّن كلّ من الطاعون والكوليرا من خطف أرواح سكّانها. وقُرىً أخرى وقعت فيها مجازر مروّعة ارتكبها الجنود العثمانيين، كمجزرة ماردين التي قضت فيها عائلة مسيحية كاملةً على يد ثلاثة ضبّاط عثمانيين، بعد أن قتلت العائلة ضابطًا حاول خطف واحدةٍ من نساء العائلة، فردّ العثمانيون بمجزرةٍ لم ينجو منها إلّا طفل صغير تكفّلت عائلة مسلمة بتربيته. هكذا، كبر الطفل مع معاناةٍ مستمرّة لجهة الالتباسات حول مفهوم الهوية والانتماء.

من الرواية

كان حنّا في الثامنة من عمره يتلصّص من نافذة منزل خادمتهم مارغو على الموكب الذي تجمّع سكّان ماردين لرؤيته، صُدم حين رأى جثّة والده كابرييل كريكورس مرمّية على حمار، وهو يعضّ بفمه المرتخي الشفتين على عضوه المقطوع، بينما اصطفّ سكّان ماردين على جانبي الطريق الرئيسي يبصقون عليه شامتين، يحيط الجنود بموكبه الذي دار كلّ الأزقة في حفلة تجريص لم تشهدها ماردين من قبل.

وصل خوري مرسل من دير الزعفران إلى مكتب القائمقام، تسلّم الجثمان، ليدفنه على مسؤوليته في مقبرة المسيحيين، كما دفن قبل يوم بقيّة أفراد عائلة كريكورس التي وصفها القائمقام بالمجرمة لأنّهم قتلوا ضابطًا عثمانيًا، وهجموا على دار القائمقام وأحرقوها.

هذه الصورة لازمت حنّا طوال حياته، لم يفهم لماذا يبصق الناس على رجل ميت، ولم يكن لدى خادمته مارغو الخائفة وقت كافٍ لتشرح له أنّ أهالي ماردين يكرهون أباه منذ زمن بعيد.

كانت مارغو خائفة، لم تتوقف حفلات البحث عن حنّا وعن عمّه وأبنائه، فتشوا بيوت البلدة، بما فيها بيت مارغو التي أخفت حنّا في قنّ الدجاج الكبير، وفي الليل مدّت له فراشًا صغيرًا بين أكياس العدس والبرغل، أغلقت بابها وطلبت منه عدم مغادرة قبو المنزل الفقير، كانت مارغو مرتبكة لا تملك وقتًا للإجابة عن أسئلة الطفل المذعور، تستنجد بالصلاة ليسوع وأمّه العذراء.

نشرت على موقع صوت Ultra هنا