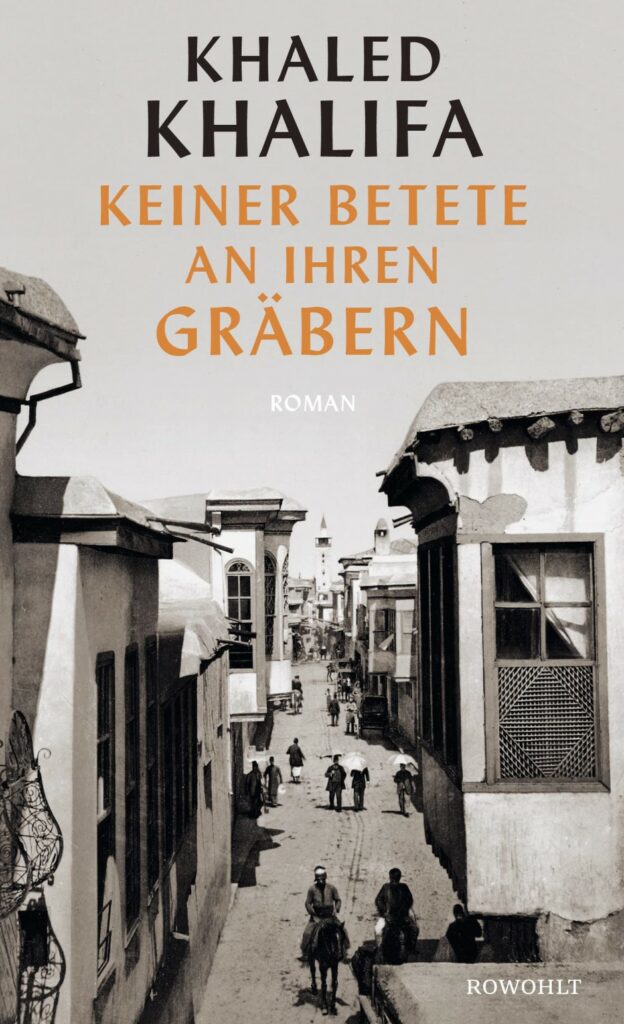

Es ist die eine Frage, die Khaled Khalifa immer wieder gestellt wird: „Warum sind Sie noch in Syrien?“ Schließlich ist er der einzige unter den bekannten (und guten) syrischen Autoren, der das Land noch nicht verlassen hat. Und jedes Mal beantwortet Khalifa die Frage anders. Auf seiner Lesung auf dem Internationalen Literaturfestival Berlin im September, wo er seinen jüngsten Roman „Keiner betete an ihren Gräbern“ (Rowohlt), vorstellte, beantwortete er sie so: „Ich bin ein fauler Mensch, und Migration ist ziemlich anstrengend.“ Außerdem wäre er in Syrien geboren, hätte sein ganzes Leben dort verbracht. Er könne nicht woanders leben. Leben, sagte Khalifa, heiße ja nicht nur existieren, „es geht auch um die Frage, wo stirbt man?“ In Syrien seien viele Gräber, auch das Grab seiner Mutter. „Ich möchte in Syrien sterben und neben meiner Mutter begraben werden“, sagte Khaled Khalifa,

Als ich ihn im Café des Literaturhauses Berlin treffe und auch ich ihn frage, „Warum kehren Sie immer wieder nach Syrien zurück?“, antwortet er als Schriftsteller. Der Schriftsteller, sagt er, müsse bei den Menschen sein, über die er schreibt. Er müsse seine Sprache als Umgebung haben, und die sei bei ihm nun mal Arabisch. Eine andere habe er nicht. „Manchmal denke ich, wie froh ich doch bin, diese wunderbare Sprache zu haben.“ Sicherlich, in Ländern wie Deutschland sei Arabisch nicht besonders beliebt, es werde vor allem als die Sprache von Orten des Krieges und Terrors betrachtet. „Doch für mich hat sie eine andere Bedeutung. Ich kenne noch immer nicht all ihre Geheimnisse.“

Der Geheimdienst vor der Tür

Khaled Khalifa ist ein leidenschaftlicher Schriftsteller. Und es ist ein großes Glück, dass mittlerweile drei seiner Werke im Rowohlt Verlag auf Deutsch vorliegen, übersetzt von Hartmut Fändrich und Larissa Bender. Er wurde 1964 in Aleppo geboren und wuchs mit 13 Geschwistern in einer Familie auf, die aus einem arabischen Dorf in der für ihre Olivenbäume berühmten Region Afrîn stammt. Auch in Khalifas Familie gibt es seit Generationen Olivenbauern. Sobald die Oliven reif sind, heuern Nomaden für die Erntesaison bei den Bauern an – Khalifa kennt das seit Kindertagen, ebenso den Prozess der Ölherstellung. Er hat einen Roman darüber verfasst (er liegt noch nicht auf Deutsch vor).

In seiner Familie glaubte man an den Kommunismus, erzählt er. Wie damals weltweit unter Parteigenossen üblich, sah auch seine Familie in Maxim Gorkis „Die Mutter“ große Literatur. Khalifa sorgte als Jugendlicher für einen Eklat, als er offen zugab, dass ihm das Buch nicht gefällt. Mit 14 Jahren veröffentlichte er seine ersten Gedichte, später schrieb er sich an der Universität Aleppo im Fach Jura ein. Seiner Familie eröffnete er, lieber Schriftsteller werden zu wollen. Es war der Auftakt eines sechs Jahre währenden innerfamiliären Kampfes. Für seine Eltern bedeutete Schriftstellerei vor allem: Man hat kein Geld, dafür aber Probleme mit dem Regime. Und letzteres hatte sie wegen zwei ihrer Söhne schon genug: Der eine war damals im Gefängnis, der andere wurde vom Geheimdienst gesucht, dessen Schergen Tag und Nacht bei der Familie auftauchten. Khaled Khalifa jedoch ließ von seinem Wunsch nicht ab.

Seinen ersten Roman schriebt er als Student, verbrannte ihn allerdings, als er fertig war: Er habe den Eindruck gehabt, das Werk sei der Roman eines anderen, die Sprache nicht die seine, sagt er in Berlin. Anstatt sich, wie seine Familie es sich wünscht, einen gut bezahlen Anwaltsjob zu suchen, verfasste er einen weiteren Roman. Acht Stunden täglich, immer noch im Streit mit seiner Familie. Nebenbei begann er, Drehbücher fürs Fernsehen zu schreiben. Als er das erste verkaufte, war zumindest die Frage des Geldes vom Tisch. Und dann: Einstieg in die glamouröse Filmwelt, Ruhm, noch mehr Geld. Und im Dorf seiner Familie galt der Beruf des Autors plötzlich als erstrebenswert. „Drehbuchautor, wohlgemerkt“, sagt Khalifa und lacht, „nicht Romanautor“.

Das Verfassen von Drehbüchern ließ er sein, sobald er es finanziell nicht mehr nötig hatte. Das wahre Leben seien sowieso die Romane. Mit jedem neuem lerne er das Schreiben neu. Im Jahr 2006 erschien sein Roman „Lob des Hasses“, der von den Kämpfen des Regimes mit der Muslimbruderschaft erzählt, die in mehrere Gewaltexzesse mündeten: 1980 wurden im Foltergefängnis Tadmor in kaum einer Stunde 800 Gefangene exekutiert, zwei Jahre später zerbombte die Luftwaffe Hama und ermordete dabei etwa 30 000 Menschen. Das Buch schaffte es auf die Shortlist des „International Prize for Arab Fiction“. In Syrien wurde es natürlich verboten. Wie auch die übrigen Bücher Khalifas.

Keine Messer in den Küchen

„Gelesen werden sie dennoch und auch verkauft – nur halt unter dem Ladentisch“, sagt er. Hat er nie das Gefühl gehabt, bestimmte Themen in seinen Romanen aussparen zu müssen? „Beim Schreiben denke ich weder an die Leser, noch an die Zensoren. Ich denke nur an das Buch.“ Durch sein Werk „Lob des Hasses“ (2008) geriet er in Konflikt mit den Autoritäten. Khalifa verließ daraufhin Aleppo und siedelte nach Damaskus über. In „Keine Messer in den Küchen dieser Stadt“ (2013) kehrte er literarisch in seine Heimatstadt zurück und erzählte vom Leben der Bewohner in der Diktatur. „Es ist ein ganz anderes. Es ist nicht das normale Leben. Bei jedem Schritt hast du Probleme.“

Mitten im Krieg erlitt Khalifa einen Herzinfarkt. In Damaskus tobten damals Kämpfe. Man brachte ihn in das Krankenhaus, in dem sein Bruder als Arzt arbeitete; es war nur eine Straße von der Frontlinie entfernt. Khalifa wurde dort versorgt, während die Menschen auf der anderen Seite der Front ohne jede medizinische Hilfe waren: Für sie habe es nur das Sterben gegeben. „Ich habe mich geschämt“, sagt Khalifa. Er wusste: Sollte er im Krankenhaus sterben, würde seine Familie alles tun, um seinen Körper in das Dorf zu bringen, in dem auch das Grab seiner Mutter war. Dieser Gedanke ging ihm durch den Kopf, und einen Augenblick später wusste er, wovon sein nächster Roman handeln sollte: „Der Tod ist ein mühseliges Geschäft“ (2016) erzählt die Geschichte dreier Geschwister, die den letzten Wunsch ihres Vaters, der kurz vor dem Tod noch ein Revolutionär wurde, erfüllen wollen und dessen Leichnam quer durch Syrien kutschieren, um ihn in seinem Heimatdorf zu begraben.

Man findet ihn überall

Es ist ein ungeheuerliches, irrsinnig komisches Buch. Im Mittelpunkt steht Bulbul („Nachtigall“), ein Mann, der sich vor allem fürchtet; vor der Liebe, dem Regime, der Opposition, dem Krieg, der am liebsten zu Hause bei seinem eingelegten Essiggemüse geblieben wäre und dann doch den Mut aufbringt, den Leichnam seines Vaters 400 Kilometer durch den Krieg zu fahren. „25 Jahre habe ich über Bulbul nachgedacht. Ich habe nach einem guten Ort für ihn gesucht“, sagt Khalifa. „Er ist kein syrischer, kein arabischer, sondern ein menschlicher Charakter. Man findet ihn überall, in Deutschland, den USA, in Syrien.“ Für den Schriftsteller ist das Werk kein Roman über den Krieg, obwohl der natürlich eine Rolle spielt. Über den Krieg an sich könne man womöglich erst in dreißig Jahren schreiben.

Über sein Jahrhundertepos „Keiner betete an ihren Gräbern“ (2019), der von einer unerfüllten Liebe, dem Leben der Christen, Juden und Muslime in Aleppo, von Massakern und Vertreibung erzählt, sagte einmal ein Beamter der syrischen Zensurbehörde sehr treffend zu Khalifa: „Du hast über das 19. Jahrhundert geschrieben, aber eigentlich hast du über heute geschrieben.“ Der Titel des Romans findet sich in mehreren Szenen. Eine beschreibt, wie nach einer Flut die Körper fremder Menschen geborgen und bestattet werden, doch Scheich und Priester weigern sich, an den Gräbern zu beten, da die Religionszugehörigkeit nicht festgestellt werden kann.

„Ich schreibe, um das Böse in mir zu verhindern“

„Zehntausende Syrer wurden in den vergangenen Jahren begraben, ohne dass jemand an ihren Gräbern betete“, sagt Khalifa. Sie wurden erschossen, starben durch Bomben, und niemand weiß, wo sie liegen. Seine Großmutter habe ihm oft von dem Onkel erzählt, der in den Ersten Weltkrieg ging und nie zurückkehrte. Bis heute sei dieser Onkel sein liebstes Familienmitglied. Khalifa stellte sich immer vor, sein Verwandter hätte sich in Wirklichkeit in Jerusalem in eine Brasilianerin verliebt und wäre dann nach Argentinien ausgewandert.

Die Hauptfigur in „Keiner betete an ihren Gräbern“ ist Hanna, ein Christ, der als einziger seiner Familie das Massaker in Mardin 1876 überlebt und von einer befreundeten muslimischen Familie in Aleppo großgezogen wird. Es ist kein nostalgischer Roman. Er habe ihn in dem Bewusstsein geschrieben, von mehr als hundert Jahre zurückliegenden Ereignissen zu erzählen, die sich jetzt aber in ähnlicher Weise wiederholten. Khalifa spricht über den Genozid an den Armeniern, den Massakern an den syrischen Christen. „Um 1900 waren fünf Prozent der aleppinischen Bevölkerung Juden, heute lebt kein einziger Jude mehr dort“, sagt er. Der syrische Boden sei ein verfluchter. Niemals sei ein einziger Verbrecher in Syrien zur Rechenschaft gezogen worden. „Ich schreibe, um das Böse in mir zu verhindern.“

„Das ist normal für uns“

Während wir uns unterhalten, frage ich mich, ob der Begriff der sogenannten inneren Emigration auch auf Khaled Khalifa zutrifft, ob er überhaupt auf die Situation in Syrien zutrifft. Spricht er vom Leben in der Diktatur, dann sagt er, „das ist normal für uns“. Als er die Beerdigung eines ermordeten Freundes besuchte, nahmen Sicherheitskräfte ihn fest und brachen seinen Arm – „nichts Besonderes“. Einmal habe er an einem Fernsehbeitrag über den Basar von Afrîn mitgewirkt. Nichts daran war politisch, trotzdem durfte er nicht gesendet werden, da im Hintergrund ein Lied des kurdischen Sängers Mihemed Şêxo zu hören war.

„Ich lebe unter Besatzung. Unter vielen Besatzungen, unter russischer, iranischer, der des Regimes“, sagt Khalifa. Sein Dorf, seine geliebten Olivenhaine, kann er nicht mehr besuchen, seitdem das türkische Militär und dessen dschihadistische Söldner sie besetzt haben. Die Welt habe sich mit dem Status quo in Syrien abgefunden, mit den Diktaturen in der arabischen Welt. Khalifa glaubt: Es besteht kein Interesse, dort Demokratiebewegungen zu unterstützen. Angesichts des Krieges in der Ukraine, sollte der Westen seine Politik einmal überdenken, auch was die Demokratie in der arabischen Welt betrifft.

Khaled Khalifa wird nach Syrien zurückkehren, zu den Menschen, von denen er erzählt. Er wird sich wieder an seinen Schreibtisch in Damaskus setzen, wo er schreibt, seitdem die Cafés voll von Studenten sind, weil es dort eine Heizung gibt und Strom: „In der Hauptstadt haben wir sechs Stunden Elektrizität am Tag.“ Vor dem Krieg hatte Khalifa im Café einen ganzen Tisch für sich allein. Aber er brauche nicht viel zum Leben – das habe er von seiner Großmutter, die nur vier Kleider besaß – zwei für den Winter und zwei für den Sommer. „Zum Schreiben braucht man nur einen Stuhl, einen Tisch, einen Kaffee und ein Glas Wasser.“

Khalifa wird also wieder an seinem Schreibtisch sitzen, sechs Stunden am Tag, sechs Tage die Woche. Den Freitag nimmt er sich frei. Wie jedes Mal wird er wieder in eine Krise stürzen, wenn der Roman fertig ist, sich elendig fühlen, leer, darüber nachdenken, Olivenbauer zu werden. Seine Freunde werden, um ihn aufzuheitern, eine Party für ihn schmeißen, mit viel Essen und Wein. Und Khaled Khalifa wird sich wieder an den Schreibtisch setzten. Schließlich ist er ein Schriftsteller – und was für einer.

Das Werk von Khaled Khalifa erscheint in der deutschen Übersetzung im Rowohlt Verlag.

Published on FAZ here