In seinen Romanen geht Khaled Khalifa mit dem syrischen Regime hart ins Gericht. Trotzdem lebt der Schriftsteller noch immer in Damaskus und kehrt von jeder Auslandsreise freiwillig in seine Heimat zurück. Wie kann das sein?

Vor einer gefühlten Ewigkeit, als das Virus im Libanon noch unbekannt war und das Leben in Beirut seinen Gang ging, saß Khaled Khalifa im „T-Marbouta“ und scherzte: „Das hier ist heute mein Büro.“ Ein Restaurant in der Nähe des Campus der American University of Beirut mit Regalen voller Bücher und gedeckten Tischen mit allem, was die libanesische Küche bietet. Khaled Khalifa hatte ein paar Stunden Zeit. Erst am Nachmittag musste er am Flughafen sein, er besaß ein Transitvisum für den Libanon, den er nur ungern durchquert. Das verriet sein sorgenvoller Blick, als er vom Flughafen sprach, an dem Syrer wie er stets misstrauisch beäugt und selten gut behandelt werden.

Am Morgen war Khalifa in Damaskus in ein Taxi gestiegen. Er hatte dem Fahrer umgerechnet einhundert Dollar gezahlt und war weit vor der Zeit aufgebrochen, denn gewöhnlich dauert die Fahrt nach Beirut zwar nur drei Stunden, aber in diesen Zeiten des Krieges weiß man nie, wie lange man an der streng bewachten Grenze zwischen dem Libanon und Syrien aufgehalten wird. Sollte er später als zur Mittagszeit im „T-Marbouta“ ankommen, hatte Khalifa zuvor noch geschrieben, würde er sich melden. Diesmal hatte er Glück. Trotzdem lehnt der Schriftsteller jede zweite Einladung zu einem Literaturfestival oder einer Lesung vor allem in Europa und den Vereinigten Staaten ab. „Es ist zu beschwerlich“, sagt er lachend und zitiert den Titel eines seiner Romane: „‚Der Tod ist ein mühseliges Geschäft‘. Aber das Leben ist genauso mühselig.“

Das von Khaled Khalifa ist in mehrfacher Hinsicht besonders. Er besitzt einen Reisepass voller Visa, für welche die meisten seiner Landsleute enorme Opfer in Kauf nehmen würden. Und doch kehrt er freiwillig nach jeder Reise in sein Heimatland zurück. Dabei hätte er allein Grund, Syrien zu verlassen. Es genügt, einen Blick in seine Romane zu werfen, um sich zu fragen, wie es möglich ist, dass ein Schriftsteller, der die Verhältnisse im Land derart schonungslos beschreibt und eine Diktatur eine Diktatur nennt, noch immer auf freiem Fuß und nicht längst in einem Foltergefängnis des Regimes verschwunden ist. Doch Khalifa schmunzelt gequält. Ihm wurde diese Frage schon oft gestellt, offensichtlich langweilt sie ihn ein bisschen. „Was soll das Regime tun? Mich töten?“

Das stimmt. Mittlerweile schützt ihn seine Bekanntheit, denn seine Bücher werden in mehrere Sprachen übersetzt, ins Englische, Französische und Deutsche. Für arabische Schriftsteller ist es enorm schwierig, außerhalb ihres Sprachraums wahrgenommen zu werden. Selbst jene Glücklichen, die einen der prestigeträchtigen Literaturpreise gewinnen, etwa den „International Prize for Arabic Fiction“, können nicht sicher sein, ihr Werk von einem englischsprachigen Verlag veröffentlicht zu sehen, obwohl eine Übersetzung ins Englische neben dem Preisgeld von 50 000 Dollar ausdrücklich zu dieser Auszeichnung gehört.

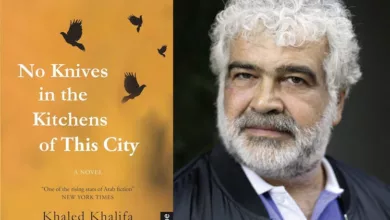

Khaled Khalifa gewann 2014 für seinen Roman „Keine Messer in den Küchen dieser Stadt“ einen ähnlichen Preis: die „Naguib Mahfouz Medal for Literature“, mit der die Amerikanische Universität in Kairo noch unübersetzte arabische Literatur auszeichnet, die dann ins Englische übertragen wird. Der tragische Umstand, dass diese Übersetzung dann 2016 just in jener Woche erschien, in der die Stadt Aleppo, von der das Buch erzählt, nach jahrelangem Kampf wieder in die Hände des syrischen Regimes fiel, machte Khalifa bekannt. Die „New York Times“ und der „Guardian“ widmeten seinem Roman hymnische Besprechungen. Die Buchhandelsketten Barnes & Noble und Waterstones stellten ihn in ihre Schaufenster. Dann meldete sich der große amerikanische Verlag Farrar, Straus & Giroux und wollte Khalifas nächstes Buch veröffentlichen. Doch das alles, da ist sich Khalifas arabische Agentin Yasmina Jraissati sicher, wäre unter anderen politischen Umständen nicht passiert.

Am 21. April erscheint nun „Keine Messer in den Küchen dieser Stadt“ auch auf Deutsch, übersetzt von Hartmut Fähndrich, im Rowohlt Verlag. Der Roman ist Familiengeschichte und Stadtporträt, geschrieben aus der Perspektive eines namenlosen Ich-Erzählers, der von sich selbst wenig preisgibt. Mehr, als dass er Übersetzer in einer Textilfabrik ist und dort heimlich die Frauen bei der Arbeit beobachtet, erfährt man kaum über ihn. Gerade deswegen darf er aber, wie manche Figuren in diesem Buch, als Vertreter eines bestimmten Typus in der syrischen Gesellschaft gelten, nämlich als Syrer, der ein „Parallelleben“ führt, so nennt er es selbst. Ergeben und ängstlich, wie er ist, zählt er sich zu einer schweigenden Mehrheit, von der ihn vielleicht nur seine Beobachtungsgabe unterscheidet. Dass er schweigt, heißt nicht, dass er nicht sähe, wie sich Aleppo verändert. Oder präziser ausgedrückt: Er beobachtet, wie seine Familie, vor allem seine Mutter, die ständig über Atemnot klagt, und sein Onkel Nisâr unter den Veränderungen leiden.

Der Erzähler kennt den Staat nicht anders, er wird 1963 in der „Woche des Putsches“ geboren. Die Offiziere der Baath-Partei übernehmen das Generalstabsquartier, Radio- und Fernsehgebäude und schließlich die ganze Macht. Dörfler drängen in die Stadt, machen sie laut und dreckig. Kinos schließen. Die guten Lehrer verlassen das Land und werden durch Parteigänger ersetzt, die sich für gute Noten bezahlen lassen, indem sie ihre Studentinnen im Schlafzimmer empfangen. Als ein Cousin des Erzählers, der sich den Muslimbrüdern angeschlossen hatte, ermordet wird und man seinen Angehörigen verbietet, den in ein Tuch gehüllten Leichnam zu umarmen, wie es Sitte ist, versteht auch der Letzte, was die Stunde geschlagen hat. „Alle spürten, dass das bisschen Erfolg und Sicherheit, das sie sich erarbeitet hatten, wie weggeblasen war und dass das Überleben zum Ziel an sich geworden war.“

Wie lebt man unter solchen Umständen weiter? Das ist die Frage, die Khaled Khalifa in seinem Roman beantwortet, indem er Figuren schafft, die je eigene (un-)mögliche Wege gehen. Die alten Mütter fliehen in nostalgische Träume von der Vergangenheit. Der homosexuelle Onkel Nisâr, der in Abwesenheit des nach Amerika geflohenen Vaters die Rolle des Familienoberhaupts übernimmt, findet eine Nische als Spiritus rector einer Musikertruppe, die in einem Nachtklub auftritt. Für Saussan, die ältere Schwester des Erzählers und heimliche Hauptperson des Buches, erweist sich die Suche nach einem Platz in diesem Leben als ein einziges Labyrinth. Sie ist das Paradebeispiel einer Opportunistin: Erst sucht sie ihr Heil bei den Fallschirmjägern und diffamiert frühere Freundinnen beim Geheimdienst, dann verlässt sie das Land als Geliebte eines Offiziers, kehrt als verlassene Frau aber rasch nach Aleppo zurück. Ihr Versuch, die verlorene Unschuld mit geflicktem Jungfernhäutchen und schwarzem Kopftuch zurückzugewinnen, läuft ins Leere.

Dennoch lässt sich der Stab über sie nicht brechen. Khaled Khalifa zeichnet seine Figuren mit großer literarischer Könnerschaft als Wesen, die vielen Einflüssen ausgeliefert sind, von denen ihre Talente und Wünsche zwar einen beachtlichen, aber eben nur einen Teil bilden. Auch Saussan ist Täterin und Opfer gleichermaßen. Als junge Frau ließ sie sich von der Macht berauschen, doch trieb sie dazu weniger Hoch- als vielmehr ein Lebensmut, von dem sie lange Jahre ihre ganze Familie emotional ernährte. Saussan ist der freie Geist des Romans. Eine Frau, die ihre Sexualität lebt und dabei keine Kompromisse kennt. Dass sie damit in Syrien nicht weit kommt, ist nicht ihre Schuld.

Seine Kritik an den Verhältnissen im Land verbirgt Khaled Khalifa aber nicht nur geschickt in solchen Psychogrammen, deren Komplexität sie wie ein Schutzschild umhüllt. Er bedient sich aller möglichen literarischen Verschleierungstechniken. Er wechselt die Perspektiven und schreibt oft ironisch, so etwa, als Saussan der alten, bettlägerigen Mutter eines Freundes berichtet, draußen sei alles in bester Ordnung und was sie höre, stimme nicht. „Es war ja wohl nicht glaubhaft, dass Frauen die Schenkel mit Säure verätzt würden, weil sie kurze Röcke trugen. Ebenso wenig war es glaubhaft, dass ein ehemaliger Ziegenhirt zum Brigadier aufgestiegen sei und den Sabûni-Palast mitten in Dschamilîja gekauft und umgebaut habe, um darin chinesische Waren zu verkaufen, oder dass die Söhne von Offizieren Töchter aus gutem Hause entführten und auf ihre Landgüter verschleppten, um sie dort zu entehren.“

Manchmal aber lässt Khalifa alle Vorsicht fahren. Besonders wenn er über die Angst schreibt, das Leitmotiv im Leben der Syrer. Er stellt die syrische Gesellschaft als eine dar, in der jeder jeden fürchtet, die Nachbarn genauso wie den Geheimdienst. In einer wunderbar komischen, die Absurdität dieses Alltags zuspitzenden Szene fürchtet sich selbst der Präsident vor seinen eigenen Wachleuten – obwohl das Fernsehen ständig Aufmärsche von Millionen Syrern zeigt, die ihm zujubeln.

Nach der Lektüre nicht nur dieses Romans bleibt von der Propaganda des Regimes nichts mehr übrig. Wie kann es also trotzdem sein, dass Khalifa noch immer in Damaskus lebt, wohin er vor fünfundzwanzig Jahren aus seiner Heimatstadt Aleppo gezogen ist? Im Restaurant „T-Marbouta“ in Beirut verhehlt Khalifa nicht, dass die Angst auch ihn oft fest im Griff hat. Aber er wolle Syrien nicht verlassen. „Das ist mein Land. Hier hat alles eine Bedeutung für mich, das Essen, mein Haus, meine Freunde.“ Viele Menschen aus seinem Umfeld haben Syrien den Rücken gekehrt. Nicht nur Schriftsteller wie er, die in der Fremde aufhörten zu schreiben. Auch seine Schwester ist vor ein paar Jahren an der türkischen Küste in ein Schlauchboot gestiegen; kurz bevor es ablegte, hatte sie ihn angerufen. Er möge sich um ihre Kinder kümmern, sollte sie die Fahrt nach Griechenland nicht überleben.

„Das Leben in Syrien ist hart“, sagt Khalifa. Manchmal gebe es kein Essen und nur selten Strom. „Aber wir haben vierzig Jahre lang auf die Revolution gewartet. Wenn wir bleiben können, müssen wir bleiben. Manchmal kommen junge Leute auf der Straße auf mich zu und sagen mir: ,Wir sind froh, dass Sie uns hier unterstützen, verlassen Sie uns nicht!‘ Sie schauen auf mich. Das Regime weiß das, es weiß alles. Und es macht mir manchmal Probleme, aber so ist das Spiel. Es war immer so.“ Man müsse das Leben in Diktaturen kennen. „Ich kenne es. In Diktaturen haben Menschen immer zwei Gesichter.“ Es gebe viele, die einem im Vertrauen sagten, was sie über Assad denken. Und die in ihren Geschäften doch ein Bild des Präsidenten über die Ladentheke hängen. „In Diktaturen ist nicht alles tapfer.“

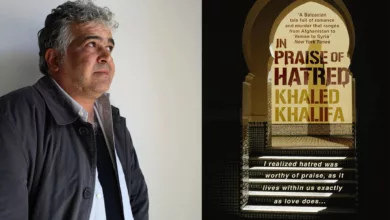

Immer wieder gab es Zeiten, in denen Khaled Khalifa sein Land überhaupt nicht verlassen durfte. Oder in denen er bei der Geheimpolizei um Erlaubnis bitten musste, wenn er verreisen wollte. Mal fühlte er sich in Syrien wie in einem Gefängnis, mal ließ man ihn in Ruhe. Besonders schlimm war es 2006, als er seinen Roman „Lob des Hasses“ veröffentlichte (den es in deutscher Übersetzung noch nicht gibt). Das Buch erzählt eine Geschichte um die Unterdrückung und Radikalisierung der Muslimbruderschaft, die unter Hafiz al Assad in den achtziger Jahren in Syrien erbarmungslos verfolgt wurde. Khalifa hatte eigens einen Verlag gegründet, um das Buch in einer kleinen Auflage von sechshundert Exemplaren zu veröffentlichen und unter Freunden zu verteilen. „Danach war ich eine Woche lang betrunken“, erzählt er lachend, „meine Freunde fragten mich, ob ich wahnsinnig sei, noch im Land zu bleiben.“ Man bedrohte ihn auf der Straße. Das Buch wurde, wie alle anderen Romane Khalifas auch, in Syrien verboten.

Doch sie kursieren als Raubkopien. „Es gibt sie überall, genau wie Haschisch!“ Und wieder lacht Khalifa dieses Lachen, das jedes Mal den ganzen Mann wackeln lässt. Er spricht viel von seinen Freunden, erzählt, wie er mit ihnen trinken geht, lieber Wodka als Arak, erst gestern war er noch im „Abu George“, der kleinsten Bar von Damaskus. Im „T-Marbouta“ hat er sich mit einer Freundin getroffen, die gerade von der Buchmesse in Kairo kommt und ihm fünf Exemplare seines jüngsten Buches mitgebracht hat, einer Geschichte über Aleppo im neunzehnten Jahrhundert.

„Manchmal sehe ich meine Bücher in New York in großen Buchhandlungen. Wenn ich sie je in Syrien in einem Buchladen sehe – das wird ein glücklicher Tag für mich. Aber so ist unser Leben.“ Jeder Tag ein neuer Kampf. Ein Kampf um Wasser, Elektrizität, Benzin, um einen Reisepass, um das Leben. „Also, was sollte ich zum Beispiel in Berlin? Da ist alles okay. Es gibt Strom für vierundzwanzig Stunden. Das halte ich nicht aus.“

Published on FAZ here.