منذ عشر سنوات تقريبًا هاتفنى الصديق سيد محمود ليخبرنى أن خالد خليفة سيكون فى ميلانو غدًا ويجب أن أقابله وأتعرف عليه، لم يكن سيد فى حاجة إلى تشجيعى على هذا اللقاء، كان نجم خالد صاعدًا فى عالم الكتابة وكنت قد قرأت له «لا سكاكين فى مطابخ هذه المدينة»، وأدهشنى أنه يكتب بهذه الجرأة وهو يعيش فى سوريا، وأدهشنى أكثر أنه يكتب بهذه الخفة التى لا تحتمل الفصول الأشد سوداوية وقتامة من التراجيديا السورية.

فى اليوم التالى كنت أناقش مع طلاب الدراسات العليا قصة «رائحة الشمس» للمخزنجى وأرد على مشاغبات الطالبات اللاتى لم يرين فى القصة إلا أن الرجل الشرقى «ابن أمه» قلت لهن ليست كل الأمهات صانعات معجزات، حدثتهم عن الأم الميتة فى رواية الكاتب الذى سألتقيه بعد قليل فساد وجوم لم يسعنى معه إلا أنهى المحاضرة مبكرًا، بقى على موعدى مع خالد أكثر من ساعة، قررت أن أذهب سيرًا على الأقدام كان الوقت خريفًا وكان الجو منعشًا، انتبهت إلى أننى لم أر حبل غسيل فى ميلانو منذ انتقالى إليها، فكيف يتسنى للطالبات أن يعرفن أن رائحة الشمس ليست استعارة وإنما خبرة لصيقة بطفولتنا.

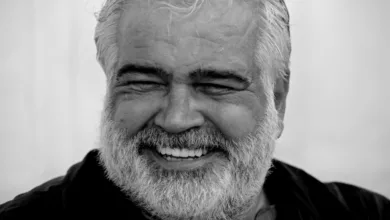

خرج خالد من الفندق مرتديًا تى شيرت رمادياً وجينزاً وحذاءً رياضيًا، على وجهه ابتسامة طيبة وفى عينيه نظرة من راى صديًقا بعد غياب طويل، أتذكر ارتباكى الشديد أمام تلقائيته وأن أول شيء فعلته كان نزع الكرافت وخلع الجاكت وفتح أزرار قميصى العليا، ضحك وقال الآن أنت مستعد للتسكع، فى الحقيقة كنت مستعدا للكلام عن الرواية الجديدة، عن الأدب العربى مرئيًا من الضفة الأخرى، لكن خالد باغتنى بالحديث عن روائح ميلانو، عن رائحة أشجار الجبل التى يعريها الخريف ويحملها الهواء إلى شوارع المدينة العريقة الأنيقة، أبديت اندهاشى فعلق قائلًا: يا رجل أنت تعيش فى المدينة وأنا عابر سبيل. نعم خالد كنت عابر سبيل، ولكن كل حواسك كانت متفتحة للحياة وكنت أنا غارقًا فى رائحة الشمس.

بعد سنوات على هذا اللقاء وعلى مقهى صغير فى ميدان «العقل» فى مدينة بادوڤا كنت أجلس مع خالد الذى أصبح «الخال» ندخن فى انتظار ندوة تحتفى بترجمة «روايته الموت عمل شاق»، كنا ننظر إلى المارين فى الميدان ونتراهن من منهم سيكون فى القاعة التاريخية التى سيتم فيها تقديم الرواية، كانت سوريا تحتل عناوين الأخبار وكانت الندوات تحتشد بالفضوليين الذين يريدون أن يستمعوا إلى حكايات عن الجحيم الذى خرج “الخال” لتوه منه، كان الأدب آخر همهم، وقد رأيت بنفسى كيف يغرى الحشد المتعطش لحكاية جديدة تدعم الصورة النمطية عن الشرق كتابًا ذائعى الصيت محدودى الموهبة فينسون الأدب والكتابة ويلعبون بإتقان دور الضحية ثم يدركون بعد فوات الأوان أنهم كانوا بضاعة رخيصة للتسلية.

كان “الخال” على العكس من ذلك لم يكن يهتم بالفوز بإعجاب الجمهور، لم يمارس أبدًا دور الضحية كان يحبط كل محاولة لانتزاع التعاطف، عندما يسأله بشفقة أحدهم عن كتبه الممنوعة يرد وعلى وجهه ابتسامة سخرية: هى ممنوعة، ولكن يمكن لأى شخص أن يجدها ويقرأها فى سوريا وهذا هو المهم، عندما يسأله أحدهم لماذا ترجع إلى سوريا ألا تخاف على حياتك؟ يرد لا أشعر بخطر على حياتى وكيف لا أعود إلى سوريا؟ هل تتخلى عن حبيبتك لأنك خائف؟

وكان خالد خجولًا أمام الجمهور، عرفت هذا من ارتباكه عندما دخلنا القاعة التى اكتظت بالمئات فى انتظاره، تبادلنا ابتسامة ذات مغزى فقد اتفقنا أثناء مراهناتنا على المقهى الصغير أنه لن يبق فى القاعة فى نهاية الندوة إلا محبو الأدب.

افتتحت حديثى مخاطبًا الجمهور: أعرف أن كثيرين منكم جاؤوا الليلة بحثا عن معلومات من شخص يعيش على أرض الحدث، كثيرون منكم هنا بحثًا عن الحقيقة، ولكن هل هناك حقيقة مجردة من الخبرة الإنسانية، هل هناك حقيقة مجردة من الجمال، يقول هايدجر “الجميل ألق الحقيقة”، هذا هو الفارق الجوهرى بين المعلومة والمعرفة، فالمعرفة لا يمكن تجريدها من الخبرة الإنسانية والصيغة الجمالية.

أيهما أجدى أن تجمعوا معلومات من شاهد عيان على أحداث دامية أم تتعرفوا على لغة جديدة للألم على صوت مختلف للفرح على وجه جديد من الألم، هل ترغبون فى توسيع معرفتكم بما يحدث فى سوريا أم تريدون أن يساعدكم ما يحدث فى سوريا على توسيع حدود تجربتكم الإنسانية، بيننا الليلة أديب كبير يأتى من أرض ولغة وثقافة بعيدة ما يعنى أن لدينا اليوم فرصة استثنائية لنتحرر من الصور النمطية والأحكام المسبقة، لدينا فرصة لاكتشاف مناطق جديدة فى أنفسنا فرصة أن نفتح لإدراكنا لذواتنا أفقًا جديدا، أليست هذه فى النهاية وظيفة الأدب أن يوسع حدود عالم الذات.

لن نتكلم الليلة إلا عن الأدب، كيف يولد ويزهر فى حدائق الموت، كيف ينتصر لكل ما هو إنساني، وكيف يستقل قطار الجمال نحو الخلود، هل تعرفون أن الخلود هو معنى اسم كاتبنا اليوم؟ هل هى مصادفة أن تكون عوالم وحكايات رواياته الثلاث الأخيرة «فى مديح الكراهية» و«لا سكاكين فى مطابخ هذه المدينة»، وأخيرا «الموت عمل شاق» «كلها تولد بعد “موت»، فالموت ليس النهاية، إنه كما يقول: «اكتمال الذكريات وليس غياباً أبدياً»، الموت عتبة ضرورية للحكاية، يقول على لسان الأم فى روايته «لا سكاكين فى مطابخ المدينة»: “إن دماء الضحايا لا تسمح للطاغية بالموت” الطغاة يخلدون أشباحًا بلا حكاية، أما الضحايا فحكاياتهم تضخ الحياة فى الواقع، لا تسمح له بالسقوط فى الصمت، فالصمت جنة الاستبداد.

فما هى حكايتك يا صانع الحكايات؟

انساب صوت خالد هادئًا جارحًا الصمت الذى ساد القاعة كان يحكى عن طفولته عن عمل أسرته فى زراعة الزيتون، وكيف عاش بعد ذلك مطرودًا من رحمة العائلة لاختياره أن يكون كاتبًا، تحدث عن أن معركته الحقيقية هى مع الكتابة، فالكتابة لا تقبل المساومة تحدث عن عاداته فى الكتابة بشكل يومى فى المقهى، تحدث عن جوائزه الأدبية المفرقة فى بيوت إخوته وأصحابه لأنه لا يعرف ما فائدتها على الجدران، يفرح بها ويفرح معه أصدقاؤه، ثم يعود دائمًا لمتعته وسعادته الحقيقية الكتابة.

لم يخرج أحد من القاعة كان يقطع حديث خالد ضحكات الجمهور على سخريته، كانت القاعة تشبه روايات فى القلب فى المركز حياة إنسان حقيقي، وعلى الهامش هناك استبداد وقمع وحرب وعنف، شروط قاسية لحياة يجب أن تعاش، وإذا خطفها الموت نعرف أنها ستعود للحياة فى حكاية، وهكذا أنت يا صديقى ليس الموت إلا بداية لحكايتك الخالدة.

نشرت على أخبار الأدب – البستان هنا